2015年經濟師考試《中級經濟基礎》第三四部分精編講義

熱點專題:2015年經濟師考試輔導招生簡章

中級經濟基礎:貨幣與金融、統計部分

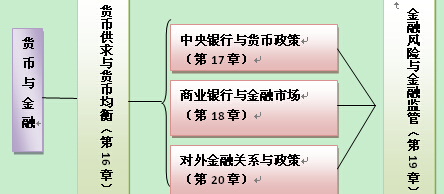

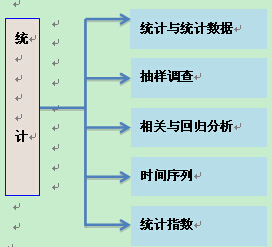

一、教材結構

金融部分

統計部分

考點1:通貨膨脹

(一)通貨膨脹的概念

1薩繆爾森在其《經濟學》中的定義是在一定時期內,商品和生產要素價格總水平持續不斷的上漲。

2馬克思貨幣理論中的定義是:在紙幣流通條件下,由于紙幣的過度發行而引起的紙幣貶值,物價上漲的現象。

【總結】多種通貨膨脹的定義有兩點是共同的:

(1) 有效需求大于有效供給

(2) 物價持續上漲

【通用定義】在價值符號流通條件下,由于貨幣供給過度而引起的貨幣貶值,物價上漲的現象。

(二)通貨膨脹的類型

1、按通貨膨脹的成因分為:需求拉上型通貨膨脹;成本推進型通貨膨脹;輸入型通貨膨脹;結構型通貨膨脹

(1)需求拉上型通貨膨脹:是指社會總需求過度增長,超過了社會總供給的增長幅度,導致商品和勞務供給不足、物價持續上漲的通貨膨脹類型。

需求拉上型通貨膨脹特點:

①自發性:即支出的增長是獨立的,與實際的或預期的成本增長無關;

②誘發性:成本的增長導致工資及其他收入的增長,誘使消費支出增長。

③支持性:政府為阻止失業率上升而增加支出,或采取擴張性財政政策或貨幣政策以增加總需求。

(2)成本推進型通貨膨脹:因成本自發性增加而導致物價上漲的通貨膨脹。分為:

①“工資推進型通貨膨脹”----工資和物價螺旋上升的通貨膨脹。

②“利潤推進型通貨膨脹”----壟斷企業為保證實現其利潤目標而操縱的市場、人為抬高產品價格而引起的通貨膨脹。

(3)輸入型通貨膨脹

(4)結構型通貨膨脹

2、按照通貨膨脹的表現形式分為

公開型通貨膨脹

抑制型通貨膨脹

(三)通貨膨脹的原因

1、直接原因

過度的信貸供給是造成通貨膨脹的直接原因。

2、主要原因

(1)財政原因----發生財政赤字或推行赤字政策。

(2)信貸原因----信用膨脹,銀行信用提供的貨幣量超過經濟發展對貨幣數量的客觀需求。其原因包括,財政赤字的壓力,社會上過熱的經濟增長要求,銀行自身決策失誤等。

3、其他原因---如投資規模過大、國民經濟結構比例失衡、國際收支長期順差等。

(四)通貨膨脹的治理

綜合國際國內一般經驗,治理措施主要有緊縮的需求政策和積極的供給政策。

1、緊縮的需求政策

緊縮需求政策包括緊縮性財政政策和緊縮性貨幣政策。

(1)緊縮性財政政策---限制支出、減少需求。概括的講就是“增收節支”。

一般包括以下措施:

①減少政府支出:

②增加稅收:

③發行公債:

(2)緊縮性貨幣政策---減少貨幣供給量

①提高法定存款準備金率

②提高再貼現率

③公開市場業務:通貨膨脹時期,中央銀行一般會在公開市場向商業銀行等金融機構出售有價證券。

2、積極的供給政策

在抑制總需求的同時,積極運用刺激生產的方法增加供給來治理通貨膨脹,主要措施有減稅、削減社會福利開支、適當增加貨幣供給發展生產和精簡規章制度。

考點2:中央銀行的主要業務

1.定義

中央銀行:中央銀行也稱貨幣當局,處于金融中介體系的中心環節,是發行的銀行、銀行的銀行和政府的銀行,具有國家行政管理機關和銀行的雙重性質。它的主要任務是:

①制定和實施貨幣政策,調控宏觀金融;

②實施金融監管,維護銀行業的穩健運行。

2.中央銀行的主要業務

| 中央銀行的主要業務 |

具體業務內容 | |

| 貨幣發行業務 |

貨幣發行是中央銀行的主要業務。中國人民銀行是我國法定的唯一的貨幣發行機構 | |

| 對銀行的業務 | 集中籌備金 | 以法律形式規定商業銀行繳存中央銀行的存款準備金比率,并通過這部分準備金來管理商業銀行及其他金融機構 |

| 最后貸款人 | 中央銀行的信貸業務主要有再抵押放款;再貼現;再貸款 | |

| 全國清算 | 各商業銀行都向中央銀行繳存存款準備金,并在中央銀行開立往來賬戶,各商業銀行之間可通過該賬戶辦理非現金結算,全國清算業務為中央銀行的主要中間業務,并由此使中央銀行成為全國金融業的清算中心 | |

| 對政府的業務 | 代理國庫 |

中央銀行接受各級國庫存款,又執行國庫簽發的支 |

| 代理國家債券發行 | ||

| 對國家給予信貸支持 | 主要采用直接給國家財政以貸款或購買國債形式。 | |

| 保管外匯和黃金儲備 | ||

| 制定并監督執行有關金融管理法規 | ||

| 代表政府參加國際金融組織,出席國際會議 | ||

考點3:貨幣政策的定義、目標和貨幣政策工具

一、貨幣政策定義

貨幣政策并不等同于金融政策,它只是金融政策的一部分,是一國金融當局制定和執行的通過貨幣量、利率或其他中介指標影響宏觀經濟運行的手段。貨幣政策一般包括三個方面的內容:

① 政策目標;

② 實現目標所運用的政策工具;

③ 預期達到的政策效果。

二、貨幣政策目標

1、穩定物價:

2、經濟增長:

3、充分就業:

4、平衡國際收支

【注】《中華人民共和國中國人民銀行法》規定,貨幣政策目標是保持貨幣幣值穩定,并以此促進經濟的增長。

這一政策要求在抑制物價上漲幅度的同時維持適度的經濟增長率,并且決不以犧牲經濟增長為前提。

三、貨幣政策工具

(一)一般性政策工具

|

一般性貨幣政策工具 |

具體內容

|

| 法定存款準備金率 |

①含義: |

| 再貼現 |

①含義:是指商業銀行持客戶貼現的商業票據向中央銀行請求貼現,以取得中央銀行的信用支持。 |

| 公開市場業務 |

① 含義:中央銀行在證券市場上公開買賣國債、發行票據的活動即為公開市場業務。 |

2、選擇性貨幣政策工具

傳統的三大貨幣工具,都屬于對貨幣總量的調節,以影響宏觀經濟。在這些一般性政策工具之外,還可以有選擇的對某些特殊領域的信用加以調節和影響。

選擇性貨幣政策包括:消費者信用控制、證券市場信用控制、優惠利率、預繳進口保證金

| 選擇性貨幣政策工具 | 具體內容 |

| 消費者信用控制 | 中央銀行對不動產以外的各種耐用消費品的銷售融資予以控制,包括規定分期付款購買耐用消費品的首付最低金額,還款最長期限,適用的耐用消費品種類等。 |

| 證券市場信用控制 | 中央銀行對有關證券交易的各種貸款進行限制,目的在于抑制過度投機。 |

3.直接信用控制

(1)含義:直接信用控制是指中央銀行以行政命令或其他方式,從質和量兩個方面,直接對金融機構尤其是商業銀行的信用活動進行控制。

(2)手段:利率最高限、信用配額、流動比率和直接干預等。其中規定存貸款最高利率限制,是最常使用的直接信用管制工具。

4.間接信用指導

間接信用指導即中央銀行通過道義勸告、窗口指導等辦法間接影響商業銀行的信用創造。其中:

窗口指導是指中央銀行根據產業行情,物價趨勢和金融市場動向等經濟運行中出現的新情況和新問題,對商業銀行提出信貸增減建議。

窗口指導沒有法律約束力,但影響力往往較大。

考點4:商業銀行的含義、性質、職能和業務

一、商業銀行的內涵

1、商業銀行的定義:也稱為存款貨幣銀行,是最典型的銀行,以盈利為目的,主要以吸收存款和發放貸款形式為工商企業提供融資服務并辦理結算業務的金融企業。

2、商業銀行的性質:

| 商業銀行 |

區別 |

| 與一般工商企業比較 | 商業銀行是金融企業,是承擔著資金融資職能的企業 |

| 與中央銀行、政策性銀行比較 | 商業銀行是以盈利為目的的企業,它的經營目標是利潤最大化,中央銀行和政策性銀行一般不以盈利為目的 |

| 與非銀行金融機構比較 | 商業銀行的經營范圍廣泛,業務種類齊全,是唯一能夠吸收活期存款的金融機構。非銀行金融機構經營范圍窄,經營不完全的信用業務,或不以銀行信用方式融通資金 |

二、商業銀行的職能

|

職能 |

內容 |

| 信用中介 |

吸收存款、發放貸款,發揮著化貨幣為資本的作用。是商業銀行最基本的職能 |

| 支付中介 | 接受客戶的委托,為工商企業辦理與貨幣資本有關的技術性業務,如匯兌、非現金結算等。使商業銀行成為企業的總會計、總出納。 |

| 信用創造 | 商業銀行發行信用工具,滿足流通界對流通手段和支付手段的需要,并使銀行可以超出自有資本與吸收資本的總額而擴張信用 |

三、商業銀行的主要業務

商業銀行的主要業務有負債業務、資產業務和中間業務。考點5:變量和數據

|

負債業務 |

【注】商業銀行全部資金來源包括自有資產和吸收的外來資金。 | |

| 吸收存款 | 是銀行組織資金來源的主要業務 | |

| 借款業務 | 再貼現或向中央銀行借款、同業拆借、發行金融債券、國際貨幣市場借款、結算過程中的短期資金占用 | |

|

資產業務 |

商業銀行將所聚集的貨幣資金加以運用的業務,是商業銀行獲得收益的主要業務。 | |

| 票據貼現 | 銀行應客戶要求,買進未到付款日期的票據。貼現業務形式上是票據的買賣,實際上是信用業務,即銀行通過貼現間接貸款給票據持有人 | |

| 貸款 |

在銀行資產中的比重一般排在首位。貸款的類型如下: | |

| 投資業務 |

是銀行以其資金作為投資而持有各種有價證券的業務活動。 為防范風險,金融管理當局對商業銀行證券投資的范圍一般都有限制性規定,許多國家規定只允許做債券業務,而不允許做股票買賣,或者允許銀行以其自有資金和盈余的很小比例投資股票。 | |

|

中間業務 |

商業銀行不使用自己的資金而為客戶辦理支付和其他委托事項,并從中收取手續費的業務,是商業銀行作為“支付中介”而提供的金融服務。也稱為無風險業務。 | |

| 結算業務 | 銀行提供的結算業務主要是指轉賬結算,商業銀行將款項從付款單位賬戶劃轉到收款單位賬戶,從而完成貨幣收付,并向委托人收取結算手續費的業務。 | |

| 信托業務 | 商業銀行的信托部門接受客戶的委托,代替委托單位或個人經營、管理或處理貨幣資金或其他財產,并從中收取手續費的業務。包括資金信托和財產信托。 | |

| 租賃業務 | 是指商業銀行作為出租人,向客戶提供租賃形式的業務,包括融資租賃和經營性租賃 | |

| 代理業務 | 商業銀行接受委托以代理人身份代為辦理經濟事務,從中收取手續費的業務,如商業銀行受財政部門的委托,代理發行和兌付國債。 | |

| 咨詢業務 | 銀行為顧客作經濟預測、投資項目的可行性論證、企業財務狀況分析等服務 | |

特別說明:此文系環球網校經濟師頻道原創內容,未經許可不得轉載或抄襲,謝謝合作!

環球網校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問,請登錄環球網校經濟師頻道&論壇,或加經濟師考試QQ群:129666620,我們隨時與廣大考生朋友們一起交流!

熱點專題:2015年經濟師考試輔導招生簡章

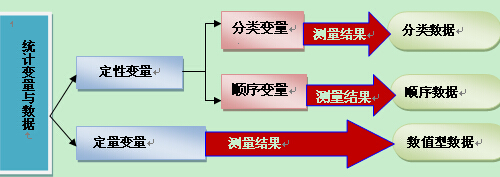

考點5:變量和數據

| 項目 | 含義 | 分類 | ||

| 變量 | 變量是研究對象的屬性或特征,它是相對于常數而言的。常數只有一個固定取值,變量可以有兩個或更多個可能的取值。 |

定量變量(數量變量) |

變量的取值是數量。如企業銷售額、注冊員工數 | |

|

定性變量

|

分類變量 |

變量的取值是類別。如企業所屬行業、員工性別 | ||

| 順序變量 |

變量的取值是類別且有順序。如員工受教育水平 | |||

| 數據 | 數據是對變量進行測量、觀測的結果。數據可以是數值、文字或者圖像等形式 |

定量數據(數值型數據) |

是對定量變量的觀測結果,其取值表現為具體的數值。如企業銷售額1000萬元 | |

|

定性數據 |

分類數據 |

分類變量的觀測結果,表現為類別,一般用文字來表述,也可用數字描述。如,用1表示男性,2表示女性。 | ||

|

順序數據 |

順序變量的觀測結果,表現為類別,一般用文字描述,也可用數字描述。如用1表示碩士及以上,2表示本科,3表示大專及以下 | |||

考點6:數據特征的測度

對統計數據特征的測度,主要從三個方面進行:

一是分布的集中趨勢,反映數據向其中心值靠攏或聚集的程度;

二是分布的離散程度,反映各數據遠離其中心值的趨勢;

三是分布的偏態和峰度,反映數據分布的形狀。

(一)均值和中位數(測度數據的集中趨勢)

集中趨勢是指一組數據向某一中心值靠攏的程度,它反映了一組數據中心點的位置所在。集中趨勢的測度也就是尋找數據水平的代表值或中心值。

1、均值

均值也就是平均數,就是數據組中所有數值的總和除以該組數值的個數。

【注1】它是集中趨勢中最主要的測度值,是一組數據的重心所在,解釋了一組數據的平均水平。

【注2】均值主要適用于數值型數據,但不適用于分類數據和順序數據。

【注3】均值易受極端值的影響,極端值會使得均值向極大值或極小值方向傾斜,使得均值對數據組的代表性減弱。

2、中位數

(1)含義:把一組數據按從小到大或從大到小的順序進行排列,位置居中的數值叫做中位數。中位數將數據分為兩部分,其中一半的數據小于中位數,另一半數據大于中位數。

(2)計算:

根據未分組數據計算中位數時,要先對數據進行排序,然后確定中位數的位置,n為數據的個數,其公式為:

(1)n為奇數:中位數位置是(n+1)/2,該位置所對應的數值就是中位數數值。

(2)n為偶數:中位數位置是介于n/2和(n/2+1)之間,中位數就是這兩個位置對應的數據的均值。

(3)適用:中位數主要用于順序數據,也適用于數值型數據,但不適用于分類數據,中位數不受極端值的影響,抗干擾性強。尤其適用于收入這類偏斜分布的數值型數據。

(二)方差和標準差(測度數據的離散趨勢)

離散程度反映的是各變量值遠離中心值的程度。

集中趨勢的測度值是對數據一般水平的一個概括性變量,它對一組數據的代表程度,取決于該組數據的離散水平。數據的離散程度越大,集中趨勢的測度值對該組數據的代表性就越差,離散程度越小,其代表性就越好。

考點7:變量之間的相關關系

一、變量之間的相關關系

| 分類標準 |

類別 |

內含 |

|

相關的程度 |

完全相關 |

一個變量的取值變化完全由另一個變量的取值變化所確定。稱這兩個變量完全相關。如價格不變的條件下,某種商品的銷售總額由其銷售量決定 |

| 不完全相關 | 介于完全相關和不相關之間。大部分相關現象均屬于不完全相關 | |

| 不相關 | 兩個變量的取值變化彼此互不影響。如股票的價格與氣溫的高低。 | |

|

相關的方向 |

正相關 | 一個變量的取值由小變大,另一個變量的取值也相應的由小變大。(兩個變量同方向變化) |

| 負相關 | 一個變量的取值由小變大,另一個變量的取值由大變小(兩個變量反方向變化) | |

| 相關的形式 |

線性相關 |

兩個相關變量之間的關系大致呈現為線性關系。 |

| 非線性相關 | 兩個相關變量之間的關系不表現直線的關系,而近似于某種曲線方程的關系 |

【注】相關關系并不等于因果關系。比如夏天雪糕和遮陽傘的銷售量

二、兩變量的散點圖

兩變量之間的相關關系可以用散點圖來展示,在散點圖中,每個點代表一個觀測值,橫縱坐標值分別代表兩個變量相應的觀測值。

見P181

1、定義

相關系數是度量兩個變量之間相關關系的統計量。最常用的相關系數是pearson(皮爾遜)相關系數。

【注】相關系數的取值范圍在【-1,1】之間,即-1ㄑr ㄑ+1,pearson相關系數只適用線性相關關系。

|

r的取值 |

兩變量之間的關系 |

| 0<r ㄑ+1 | 正線性相關 |

| -1ㄑr <0 | 負線性相關 |

| r=1 | 完全正線性相關 |

| r=-1 | 完全負線性相關 |

| r=0 | 不存在線性相關關系,但并不能說明兩變量之間沒有任何關系,它們之間可能存在非線性相關關系 |

根據實際數據計算出的r,其取值一般為-1

|

|r|的取值 |

兩變量之間的相關程度 |

| |r|ㄒ0.8 | 高度相關 |

| 0.5ㄑ|r|<0.8 | 中度相關 |

| 0.3ㄑ|r|<0.5 | 低度相關 |

| |r|<0.3 | 相關程度極弱,可視為無線性相關關系。 |

考點8:回歸分析與相關分析的關系:

回歸分析就是根據相關關系的具體形態,選擇一個合適的數學模型,來近似的表達變量間的平均變化關系。

(一)聯系

1.它們具有共同的研究對象。

2.在具體應用時,常常必須互相補充。

相關分析需要依靠回歸分析來表明現象數量相關的具體形式,而回歸分析則需要依靠相關分析來表明現象數量變化的相關程度。只有高度相關時,進行回歸分析尋求其相關的具體形式才是有意義的。

(二)區別

相關分析與回歸分析在研究目的和方法上具有明顯的區別。

1、相關分析研究變量之間相關的方向和相關的程度。

2、回歸分析是研究變量之間相關關系的具體形式,它對具有相關關系的變量之間的數量聯系進行測定,確定相關的數學方程式,根據這個數學方程式可以從已知量來推測未知量,從而為估算和預測提供了一個重要方法。

特別說明:此文系環球網校經濟師頻道原創內容,未經許可不得轉載或抄襲,謝謝合作!

環球網校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問,請登錄環球網校經濟師頻道&論壇,或加經濟師考試QQ群:129666620,我們隨時與廣大考生朋友們一起交流!

熱點專題:2015年經濟師考試輔導招生簡章

考點9:時間序列的水平分析

一、發展水平

1.發展水平:發展水平是時間序列中對應于具體時間的指標數值。

2.基期水平和報告期水平

(1)基期水平: 是作為對比的基礎時期的水平;

(2)報告期水平:是所要反映與研究的那一時期的水平。

二、平均發展水平

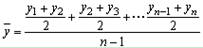

平均發展水平也稱序時平均數或動態平均數,是對時間序列中各時期發展水平計算的平均數,它可以概括性描述現象在一段時期內所達到的一般水平。

(一).絕對數時間序列序時平均數的計算

1、由時期序列計算序時平均數:就是簡單算術平均數。

【例題2:2004年單選題】某地區1999~2003年原煤產量如下:

年份1999年2000年2001年2002年2003年

原煤產量(萬噸)4546596872

該地區1999~2003年的平均每年原煤產量為( )萬噸。

A.58B.57.875C.59D.60

【答案】A

【解析】原煤產量是時期指標。

平均產量=(45+46+59+68+72)/5=58萬噸。

2、由時點序列計算序時平均數:

(1)第一種情況,由連續時點(逐日登記)計算。又分為兩種情形。

①資料逐日排列且每天登記。即已掌握了整段考察時期內連續性的時點數據,可采用簡單算術平均數的方法計算。

②資料登記的時間單位仍然是1天,但實際上只在指標值發生變動時才記錄一次。此時需采用加權算術平均數的方法計算序時平均數,權數是每一指標值的持續天數。

(2)第二種情況,由間斷時點(不逐日登記)計算。又分為兩種情形。

①每隔一定的時間登記一次,每次登記的間隔相等。

間斷相等的間斷時點序列序時平均數的計算思想是“兩次平均”:先求各個時間間隔內的平均數,再對這些平均數進行簡單算術平均。

【例題3:單選題】某企業職工人數資料(單位:人)如下:

時間3月31日4月30日5月31日6月30日

職工人數1400150014601420

該企業3~6月份平均職工人數為( )。

A.1500人B.1400人

C.1445人D.1457人

【答案】D。

【解析】月末職工人數是時點指標,由此構成的時間序列為間斷時點時間序列。間隔期均為1個月。采用“兩次平均”的思想計算平均發展水平。

第一次平均:(1400+1500)/2=1450;

(1500+1460)/2=1480;

(1460+1420)/2=1440;

第二次平均:(1450+1480+1440)/3=1457

②每隔一定的時間登記一次,每次登記的間隔不相等。

間隔不相等的間斷時點序列序時平均數的計算也采用“兩次平均”的思路,且第一次的平均計算與間隔相等的間斷序列相同;進行第二次平均時,由于各間隔不相等,所以應當用間隔長度作為權數,計算加權算術平均數。

【例題4:2009年單選題】某行業2000年至2008年的職工數量(年底數)的記錄如下:

年份 2000年2003年2005年2008年

職工人數(萬人) 1000120016001400

則該行業2000年至2008年平均每年職工人數為( )萬人。

A. 1300 B. 1325

C. 1333 D. 1375

【答案】B。

【解析】年末職工人數是時點指標,所對應的時間序列為間斷時點序列,登記的間隔期不同,采用“兩次平均”的思想計算平均發展水平。

第一次平均(簡單算術平均):(1000+1200)/2=1100;

(1200+1600)/2=1400;

(1600+1400)/2=1500;

第二次平均(加權平均): 1100*3/8+1400*2/8+1500*3/8=1325萬人。

【絕對數時間序列序時平均數計算總結】

| 序列 | 具體類別 | 平均數的計算 | |

| 時期序列 | 簡單算術平均數 | ||

|

時點序列 |

連續時點(以天為時間單位) |

逐日登記逐日排列 |

簡單算術平均數 |

| 指標值變動才登記 | 加權算術平均數 | ||

| 間斷時點 | 間隔時間相等 |

兩次平均:均為簡單算術平均 | |

| 間隔時間不相等 |

兩次平均:第一次簡單算術平均;第二次加權算術平均 | ||

考點10:時間序列的速度分析

一、發展速度與增長速度

(一)發展速度

1、發展速度:是以相對數形式表示的兩個不同時期發展水平的比值,表明報告期水平已發展到基期水平的幾分之幾或若干倍。

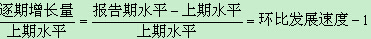

發展速度=

由于基期選擇的不同,發展速度有定基發展速度與環比發展速度之分。

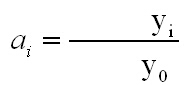

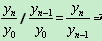

(1)定基發展速度:報告期水平與某一固定時期水平(通常是最初水平)的比值,用![]() 表示,

表示,

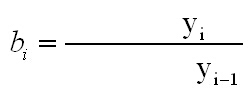

(2)環比發展速度是報告期水平與其前一期水平的比值,用![]() 表示

表示

(3)定基發展速度與環比發展速度之間的關系

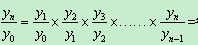

第一,定基發展速度等于相應時期內各環比發展速度的連乘積

(簡記:定基積):

推導:

定基發展速度 各環比發展速度的連乘積

各環比發展速度的連乘積

第二,兩個相鄰時期定基發展速度的比率等于相應時期的環比發展速度

(簡記:環比比)

推導:

相鄰時期定基發展速度的比率 相應時期的環比發展速度

相應時期的環比發展速度

【例題13:2005年、2006年、2007年單選題】以2000年為基期,我國2002、2003年廣義貨幣供應量的定基發展速度分別是137.4%和164.3%,則2003年與2002年相比的環比發展速度是( )。

A.16.4%B.19.6%

C.26.9%D.119.6%

【答案】D

【解析】相鄰時期定基發展速度的比率 相應時期的環比發展速度

相應時期的環比發展速度

所以,2003年與2002年環比發展速度

=2003年定基發展速度÷2002年定基發展速度

=164.3%÷137.4%=119.6%

【例題14:單選題】已知某地區以1990年為基期,1991-1996年財政收入的環比發展速度為115.71%、118.23%、108.01%、131.9%、122.95%、101.54%,以1990年為基期的1996年財政收入的定基發展速度為()

A 40.55% B 243.30%

C101.54% D 43.3%

【答案】B

【解析】以1990年為基期的1996年財政收入的定基發展速度等于同期環比發展速度的乘積

=115.71%×118.23%×108.01%×131.9%×122.95%×101.54%

=243.32%

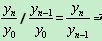

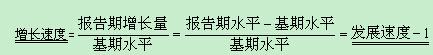

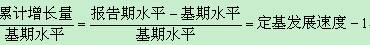

(二)、增長速度

1、增長速度含義:增長速度是報告期增長量與基期水平的比值,表明報告期比基期增長了百分之幾或若干倍。

2、定基增長速度:增長量是累計增長量

定基增長速度=

3、環比增長速度:增長量是逐期增長量

環比增長速度=

定基增長速度與環比增長速度之間的推算,必須通過定基發展速度與環比發展速度才能進行。

定基增長速度=定基發展速度-1=環比發展速度連乘積-1=(1+環比增長速度)連乘積-1

環比增長速度=環比發展發展速度-1=定基發展速度之比-1=(1+定基發展速度)連乘積-1

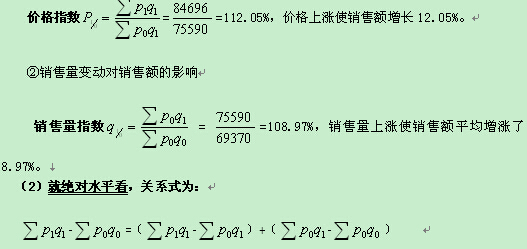

4.總量指數的分解

①價格變動對銷售額的影響

總量差異=價格變動影響額+數量變動影響額

特別說明:此文系環球網校經濟師頻道原創內容,未經許可不得轉載或抄襲,謝謝合作!

環球網校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問,請登錄環球網校經濟師頻道&論壇,或加經濟師考試QQ群:129666620,我們隨時與廣大考生朋友們一起交流!

最新資訊

- 2020年初中級經濟師《經濟基礎》章節考點匯總2019-11-15

- 2019年初中級經濟師《工商管理》考點匯總2019-10-17

- 2019年初中級經濟師《金融經濟》考點匯總2019-10-15

- 2019年初中級經濟師《建筑經濟》考點匯總2019-10-15

- 2019年初中級經濟師《財政稅收專業》考點匯總(10月12日更新)2019-10-12

- 2019年初中級經濟師《經濟基礎》考點匯總2019-10-10

- 2019年經濟師考試這12個公式必備!2019-09-10

- 2019年全國經濟師考試教材正式出版!2019-07-09

- 2019年經濟師考試備考必背公式集合匯總2019-04-25

- 2019年經濟師考試備考必背公式集合三2019-04-25

打卡人數

打卡人數