2014環境影響評價師《法律法規》教材:第一章

特別推薦:2014環評師《各科目》新舊教材對比匯總

環境影響評價相關法律法規

( 2014年版)

目錄

第一章概論

第一節環境和環境影響評價

第二節環境影響評價的產生與發展”

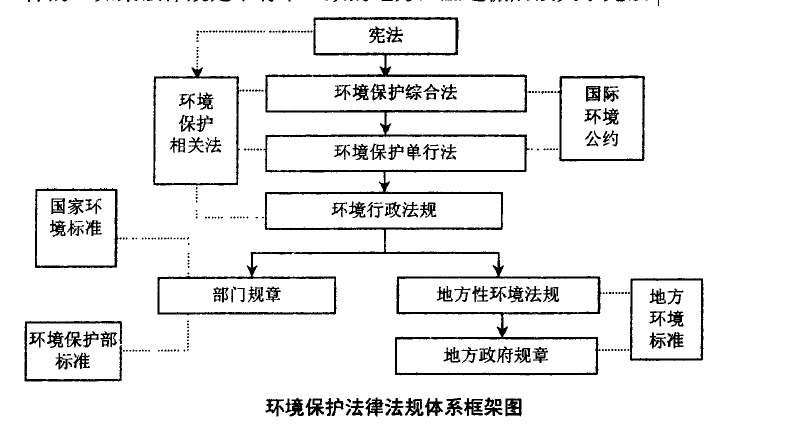

第三節環境保護法律法規體系

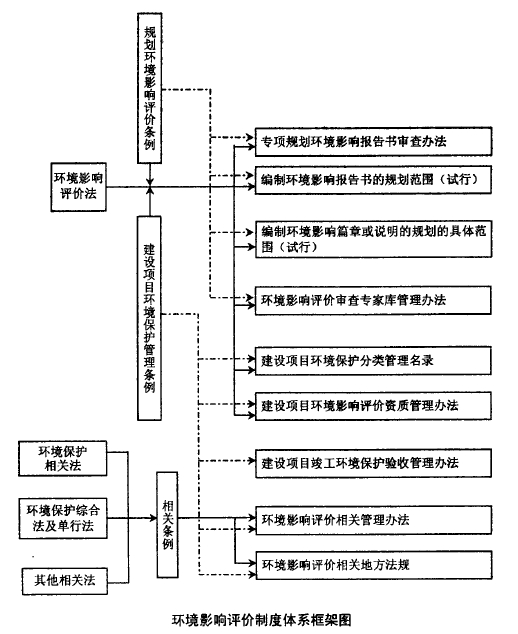

第四節環境影響評價制度體系

第二章規劃的環境影晌評價

第一節規劃環境影響評價的適用范圍和評價求

第二節規劃環境影響評價的審查

第三節規劃環境影響的跟蹤評價

第四節規劃環境影響評價的法律責任

第三章建設項目環境影晌評價

第一節建設項目環境影響評價的分類管理

第二節建設項目環境影響評價文件的編制求

第三節建設項目環境影響評價文件的審批

第四節建設項目環境影響評價的實施及后評價

第五節建設項目環境影響評價的法律責任

第六節建設項目環境影響評價行為準則

第四章建設項目環境影晌評價資質管理

第一節環境影響評價資質的確立和沿革

第二節環境影響評價資質管理的法律法規規定

第三節環境影響評價機構的資質管理

第四節環境影響評價工程師職業資格制度

第五章建設項目竣工環境保護驗收

第一節“三同時”制度與環境保護驗收

第二節建設項目竣工環境保護驗收的范圍和條件

第三節建設項目竣工環境保護驗收的時限和程序

第四節建設項目竣工環境保護驗收中的法律責任

第五節建設項目竣工環境保護驗收單位及其人員行為準則

第六章環境影晌評價的其他法律法規規定

第一節《中華人民共和國環境保護法》的有關規定

第二節《中華人民共和國大氣污染防治法》的有關規定

第三節《中華人民共和國水污染防治法》的有關規定

第四節《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》的有關規定

第五節《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》的有關規定

第六節《中華人民共和國海洋環境保護法》的有關規定

第七節《中華人民共和國放射性污染防治法》的有關規定

第八節《中華人民共和國清潔生產促進法》的有關規定

第九節《中華人民共和國循環經濟促進法》的有關規定

第十節《中華人民共和國水法》的有關規定

第十一節《中華人民共和國節約能源法》的有關規定

第十二節《中華人民共和國防沙治沙法》的有關規定

第十三節《中華人民共和國草原法》的有.關規定

第十四節《中華人民共和國文物保護法》的有關規定

第十五節《中華人民共和國森林法》的有關規定

第十六節《中華人民共和國漁業法》的有關規定

第十七節《中華人民共和國礦產資源法》的有關規定

第十八節《中華人民共和國土地管理法》的有關規定

第十丸節《中華人民共和國水土保持法》的有關規定

第二十節《中華人民共和國野生動物保護法》的有關規定

第二十一節《中華人民共和國防洪法》的有關規定

第二十二節《中華人民共和國城鄉規劃法》的有關規定

第二十三節《中華人民共和國河道管理條例》的有關規定

第二十四節《中華人民共和國自然保護區條例》的有關規定

第二十五節《風景名勝區條例》的有關規定

第二十六節《基本農田保護條例》的有關規定

第二十七節《土地復墾條例》的有關規定

第二十八節《醫療廢物管理條例》的有關規定

第二十九節《危險化學品安全管理條例》的有關規定

第三十節《中華人民共和國防治海岸工程建設項目污染損害海洋環境管理條例》的有關規定

第三十一節《防治海洋工程建設項目污染損害海洋環境管理條例》的有關規定

第七章環境政策與產業政策

第一節環境政策

第二節產業政策

附錄

一、國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見(國發[2013]41 號)

二、國務院關于印發大氣污染防治行動計劃的通知(國發[2013]37 號)

三、國務院關于印發國家級自然保護區調整管理規定的通知(國函[2013]129 號)

三、國務院關于印發國家級自然保護區調整管理規定的通知(國函[2013]129 號)

四、國務院關于加強環境保護重點工作的意見(國發[2011]35 號)

五、國務院關于印發國家環境保護“十二五”規劃的通知(國發[2011]42 號)

六、國務院關于印發“十二五”節能減排綜合性工作方案的通知(國發[2011]26 號)

七、關于進一步加強水生生物資源保護嚴格環境影響評價管理的通知(環發[2013]86 號)

八、關于進一步加強水電建設環境保護工作的通知(環辦[2012)4 號)

九、關于加強產業園區規劃環境影響評價有關工作的通知(環發[2011]14 號)

十、關于加強化工園區環境保護工作的意見(環發[2012]54 號)

十一、關于進一步加強環境影響評價管理防范環境風險的通知(環發[2012]77 號)

第-章概論

第一節環境和環境影響評價

一、環境

1. 環境的含義

我們討論的環境,是以人為主體的環境,即指圍繞著人群的空間,直接或間接影響人類生活和發展的各種自然因素和社會因素的總體,是指人類以外的整個外部世界。生物科學和生態學通常所稱的環境是以生物為主體,環境就是圍繞著生物有機體的周圍的一切。從某種意義上說,隨著主體的不同,環境的各個組成因素或成分均可以是互為環境。人類與生物之間就是互為環境,離開主體的環境是沒有意義的。

《中華人民共和國環境保護法》第二條規定的環境定義是:

本法所稱環境,是指影響人類生存和發展的各種天然的和經過人工改造的自然因素的總體,包括大氣、水、海洋、土地、礦藏、森林、草原、野生生物、自然遺跡、人文遺跡、自然保護區、風景名勝區、城市和鄉村等.

這里的環境也就是環境保護的對象有三個特點:一是其主體是人類:二是既包括天然的自然環境,也包括人工改造后的自然環境:三是不含社會因素,所以,治安環境、文化環境、法律環境等并非《中華人民共和國環境保護法》所要調整的環境。

2. 環境質量和環境容量

環境質量表述環境優劣的程度,指一個具體的環境中,環境總體或某些要素對人群健康、生存和繁衍以及社會經濟發展適宜程度的量化表達。環境質量是因人對環境的具體要求而形成的評定環境的一種概念,因此,環境質量包括綜合環境質量和各要素的環境質量,如大氣環境質量、水環境質量、土壤環境質量等。各種環境要素的優劣是根據人類要求進行評價的,所以環境質量又同環境質量評價聯系在一起,即確定具體的環境質量要進行環境質量評價,用評價的結果表征環境質量。環境質量評價是確定環境質量的手段、方法,環境質量則是環境質量評價的結果。同時,要進行評價就必須有標準,這樣就產生了與環境質量緊密相關的環境質量標準體系。

環境容量是指對一定地區(一般應是地理單元),在特定的產業結構和污染源分布的條件下,根據地區的自然凈化能力,為達到環境目標值,所能承受的污染物最大排放量。環境容量也可根據不同環境要素進行分類。

二、環境影響評價

1. 《環境影晌評價法》的立法目的環境影響評價是對人類的生產或生活行為(包括主法、規劃和開發建設活動等)可能對環境造成的影響,在環境質量現狀監測和調查的基礎上,運用模式計算、類比分析等技術手段進行分析、預測和評估,提出預防和減緩不良環境影響措施的技術方法。環境影響評價一旦被法律所確立,規定環境影響評價的范圍、內容和申報程序,就成為有約束力的管理制度。1979 年頒布的《中華人民共和國環境保護法(試行沛,首次確立了環境影響評價的法律地位, 1989 年頒布的《中華人民共和國環境保護法》對環境影響評價的法律地位進行了重申。

隨著環境影響評價制度在預防和減輕環境污染和生態破壞中發揮的作用日益明顯,我國于2002 年頒布并于2003 年實施了《中華人民共和國環境影響評價法》,在第一條中明確規定了其立法目的:

為了實施可持續發展戰略,預防因規劃和建設項目實施后對環境造成不良影響,促進經濟、社會和環境的協調發展,制定本法。

2. 環境影晌評價的法律定義和原則

《中華人民共和國環境影響評價法》第二條規定的環境影響評價定義是:本法所稱環境影響評價,是指對規劃和建設項目實施后可能造成的環境影響進行分析、預測和評估,提出預防或者減輕不良環境影響的對策和措施,進行跟蹤監測的方法與制度.

明確環境影響評價的適用范圍是規劃和建設項目,包括方法和制度兩方面的含義。

按照評價對象,環境影響評價可以分為:

?規劃環境影響評價:

?建設項目環境影響評價。

按照環境要素,環境影響評價可以分為:

?大氣環境影響評價;

?地表水環境影響評價;

?土壤環境影響評價;

?聲環境影響評價;

?固體廢物環境影響評價;

?生態環境影響評價等。

按照評價專題劃分,環境影響評價還包括:

?人群健康評價;

?清潔生產與循環經濟分析;

?污染物排放總量控制;

?環境風險評價等。

按照時間順序,環境影響評價可分為:

?環境質量現狀評價;

?環境影響預測評價;

?規劃環境影響跟蹤評價;

?建設項目環境影響后評價。

《中華人民共和國環境保護法》和其他相關法律還規定:“建設項目防治污染的設施,必須與主體工程同時設計,同時施工,同時投產使用。防治污染的設施必須經原審批環境影響報告書的環境保護行政主管部門驗收合格后,該建設項目方可投入生產或者使用。”“三同時”制度和建設項目竣工環境保護驗收是對環境影響評價中提出的預防和減輕不良環境影響對策和措施的具體落實和檢查,是環境影響評價的延續。從廣義上講,也屬于環境影響評價范疇。

《中華人民共和國環境影響評價法》第四條規定:

環境影響坪價必須客觀、公開、公正,綜合考慮規劃或者建設項目實施后對各種環境因素及其所構成的生態系統可能造成的影響,為決策提供科學依據.

環境影響評價的原則包括四個方面:一是客觀、公開、公正:二是要綜合考慮實施后可能造成的影響:三是在考慮環境影響時要兼顧各種環境因素和其所構成的生態系統:四是要為決策提供科學依據,這不僅是環境影響評價的原則,也是環境影響評價的目的之一。

第二節環境影響評價的產生與發展

一、環境影晌評價的由來

20 世紀中葉,科學、工業、交通迅猛發展,工業和城市人口過分集中,環境污染由局部擴大到區域,大氣、水體、土壤、食品都出現了污染,公害事件不斷發生。森林過度采伐、草原墾荒、濕地破壞,又帶來一系列生態環境惡化問題。人們逐漸認識到,人類不能不加節制地開發利用環境,在尋求利用自然資源改善人類物質和精神生活的同時,必須尊重自然規律,在環境容量允許的范圍內進行開發建設活動,否則,將會給自然環境帶來不可逆轉的破壞,最終毀了人類的家園。

隨著社會發展和科技水平的提高,人類認識世界、改造世界的能力越來越強,對自身活動造成的環境影響也越來越重視,開始在活動之前進行環境影響評價。20 世紀50 年代初期,由于核設施環境影響的特殊性,開始系統地進行了輻射環境影響評價。20 世紀60 年代英國提出環境影響評價“三關鍵”,即關鍵因素、關鍵途徑、關鍵居民區,明確提出污染源一污染途徑(擴散遷移方式)一受影響人群的環境影響評價模式。但此時環境影響評價只是作為一種科學方法和技術手段,為人類開發活動提供指導依據,是自覺的和沒有規范的,沒有法律約束力或行政制約作用。

1969 年,美國國會通過了《國家環境政策法》, 1970 年1 月1 日起正式實施。該法中第二節第二條的第三款規定:在對人類環境質量具有重大影響的每一生態建議或立法建議報告和其他重大聯邦行動中,均應由負責官員提供一份包括下列各項內容的詳細說明:擬議中的行動將會對環境產生的影響:如果建議付諸實施,不可避免地將會出現的任何不利于環境的影響:擬議中行動的各種選擇方案:地方對人類環境的短期使用與維持和駕馭長期生產能力之間的關系;擬議中的行動如付諸實施,將要造成的無法改變和無法恢復的資源損失。在制作詳細說明之前,聯邦負責官員應同有管轄權或者有特殊的專門知識的任何聯邦官員進行磋商,并取得他們對可能引起的任何環境影響所做的評價。應將該說明和負責制訂、執行環境標準的相應聯邦、州和地方官員所作的評價和意見書一并提交總統和環境質量委員會,并依照美國法律的有關規定向公眾宣布。這些文件應隨同建議一道按現行的官署審查辦法審查通過。從而美國成為世界上第一個把環境影響評價用法律固定下來并建立環境影響評價制度的國家。

隨后相繼在瑞典( 1970 年)、新西蘭( 1973 年)、加拿大( 1973 年)、澳大利亞(1974 年)、馬來西亞(1974 年)、德國( 1976 年)等建立了環境影響評價制度。與此同時,國際上也設立了許多有關環境影響評價的機構,召開了一系列有關環境影響評價的會議,開展了環境影響評價的研究和交流,進一步促進了各國環境影響評價的應用與發展。1970 年世界銀行設立環境與健康事務辦公室,對其每一個投資項目的環境影響作出審查和評價。1974 年聯合國環境規劃署與加拿大聯合召開了第一次環境影響評價會議。1984 年5 月聯合國環境規劃理事會第12 屆會議建議組織各國環境影響評價老師進行環境影響評價研究,為各國開展環境影響評價提供了方法和理論基礎。1992 年聯合國環境與發展大會在里約熱內盧召開,會議通過的《里約環境與發展宣言》和《21 世紀議程》中都寫入了有關環境影響評價內容。《里約環境與發展宣言》原則17 宣告:對于擬議中可能對環境產生重大不利影響的活動,應進行環境影響評價,作為一項國家手段,并應由國家主管當局作出決定。1994 年由加拿大環境評價辦公室( FERO )和國際影響評價學會( IAIA )在魁北克市聯合召開了第一屆國際環境影響評價部長級會議,有52 個國家和組織機構參加了會議,會議作出了進行環境評價有效性研究的決議。

經過30 多年的發展,現已有100 多個國家建立了環境影響評價制度。環境影響評價的內涵不斷擴大和增加,從自然環境影響評價發展到社會環境影響評價:自然環境的影響不僅考慮環境污染,還注重了生態影響:開展了風險評價:關注累積性影響并開始對環境影響進行后評估:環境影響評價從最初單純的工程項目環境影響評價,發展到區域開發環境影響評價和戰略影響評價,環境影響評價的技術方法和程序也在發展中不斷地得以提高和完善。

二、我國環境影晌評價的發展沿革

1. 引入和確立階段

1973 年第一次全國環境保護會議后,我國環境保護工作全面起步。1974-1976年開展了“北京西郊環境質量評價研究”和“官廳水系水源保護研究”工作,開始了環境質量評價及其方法的研究和探索。在此基礎上, 1977 年,中國科學院召開“區域環境保護學術交流研討會議”,進一步推動了大中城市的環境質量現狀評價和重要水域的環境質量現狀評價。

1978 年12 月31 日,中發[ 1978]79 號文件批轉的原國務院環境保護領導小組《環境保護工作匯報要點》中,首次提出了環境影響評價的意向。1979 年4 月,原國務院環境保護領導小組在《關于全國環境保護工作會議情況的報告》中,把環境影響評價作為一項方針政策再次提出。1979 年5 月原國家計委、國家建委( 79 )建發設字280 號文《關于做好基本建設前期工作的通知》中,明確要求建設項目要進行環境影響預評價。

1979 年9 月,《中華人民共和國環境保護法(試行〉》頒布,規定:一切企業、事業單位的選址、設計、建設和i產,都必須注意防止對環境的污染和破壞。在進行新建、改建和擴建工程中,必須提出環境影響報告書,經環境保護主管部門和其他有關部門審查批準后才能進行設計.

從此,標志著我國的環境影響評價制度正式確立。

2. 規范和建設階段

環境影響評價制度確立后,相繼頒布的各項環境保護法律、法規和部門行政規章,不斷對環境影響評價進行規范。

1981 年,原國家計委、國家經委、國家建委、國務院環境保護領導小組聯合頒發的《基本建設項目環境保護管理辦法》,明確把環境影響評價制度納入基本建設項目審批程序中。1986 年原國家計委、國家經委、國務院環境保護委員會聯合頒發的《建設項目環境保護管理辦法》中,對建設項目環境影響評價的范圍、內容、審批和環境影響報告書(表〉的編制格式都做了明確規定,促進了環境影響評價制度的有效執行。1986 年,原國家環境保護局頒布《建設項目環境影響評價證書管理辦法(試行沛,在我國開始實行環境影響評價單位的資質管理。同期,環境影響評價的技術方法也得到不斷探索和完善。

1982 年頒布的《中華人民共和國海洋環境保護法》、1984 年頒布的《中華人民共和國水污染防治法》、1987 年頒布的《中華人民共和國大氣污染防治法》中,都有建設項目環境影響評價的法律規定。

1989 年12 月26 日頒布的《中華人民共和國環境保護法》第十三條規定:

建設污染環境的項目,必須遵守國家有關建設項目環境保護管理的規定。

建設項目的環境影響報告書,必須對建設項目產生的污染和對環境的影響作出坪價,規定防治措施,經項目主管部門預審并依照規定的程序報環境保護行政主管部門批準。環境影響報告書經批準后,計戈忡~門方可批準建設項目設計任務書。

此條中,對環境影響評價制度的執行對象和任務、工作原則和審批程序、執行時段和與基本建設程序之間的關系作了原則規定,再一次用法律確認了建設項目環境影響評價制度,并為行政法規中具體規范環境影響評價提供了法律依據和基礎。

3. 強化和完善階段

進入20 世紀90 年代,隨著我國改革開放的深入發展和社會主義計劃經濟向市場經濟轉軌,建設項目的環境保護管理特別是環境影響評價制度得到強化,開展了區域環境影響評價,并針對企業長遠發展計劃進行了規劃環境影響評價。針對投資多元化造成的建設項目多渠道立項和開發區的興起, 1993 年原國家環境保護局下發了《關于進一步做好建設項目環境保護管理工作的幾點意見》,提出先評價、后建設,并對環境影響評價分類指導和開發區區域環境影響評價做了規定。

在注重環境污染的同時,加強了生態影響項目的環境影響評價,防治污染和保護生態并重。通過國際金融組織貸款項目,在中國開始實行建設項目環境影響評價的公眾參與,并逐步擴大和完善公眾參與的范圍。

1994 年起,開始了建設項目環境影響評價招標試點工作,并陸續頒布實施了《環境影響評價技術導則(總綱、地面水環境、大氣環境〕》、《電磁輻射環境影響評價方法與標準》、《火電廠建設項目環境影響報告書編制規范》、《環境影響評價技術導則(非污染生態影響)》等。1996 年召開了第四次全國環境保護工作會議,發布了《國務院關于環境保護若干問題的決定》。各地加強了對建設項目的審批和檢查,并實施污染物排放總量控制,增加了“清潔生產”和“公眾參與”的內容,強化了生態環境影響評價,使環境影響評價的深度和廣度得到進一步擴展。

1998 年11 月29 日,國務院253 號令頒布實施《建設項目環境保護管理條例》,這是建設項目環境管理的第一個行政法規,對環境影響評價做了全面、詳細、明確的規定。1999 年3 月,依據《建設項目環境保護管理條例》,原國家環境保護總局頒布第2號令,公布了《建設項目環境影響評價資格證書管理辦法》,對評價單位的資質進行了規定:同年4 月,原國家環境保護總局《關于公布建設項目環境保護分類管理名錄(試行)的通知》,公布了分類管理名錄。

原國家環境保護總局加強了對建設項目環境影響評價單位人員的資質管理,與國際金融組織合作,從1990 年開始對環境影響評價人員進行培訓,實行環境影響評價人員持證上崗制度。這一階段,我國的建設項目環境影響評價從法規建設、評價方法建設、評價隊伍建設,以及評價對象和評價內容的拓展等方面,取得了全面進展。

4. 提高和拓展階段

2002 年10 月28 日,第九屆全國人大常委會通過《中華人民共和國環境影響評價法》,環境影響評價從建設項目環境影響評價擴展到規劃環境影響評價,使環境影響評價制度得到最新的發展。國家環境保護總局依照法律的規定,建立了環境影響評價的基礎數據庫,頒布了規劃環境影響評價的技術導則,會同有關部門并經國務院批準制定了環境影響評價規劃名錄,制定了專項規劃環境影響報告書審查辦法,設立了國家環境影響評價審查老師庫。

為了加強環境影響評價管理,提高環境影響評價專業技術人員素質,確保環境影響評價質量, 2004 年2 月,原人事部、國家環境保護總局在全國環境影響評價系統建立環境影響評價工程師職業資格制度,對從事環境影響評價工作的有關人員提出了更高的要求。

2009 年8 月17 日,國務院頒布了《規劃環境影響評價條例》,自2009 年10 月1 日起施行。這是我國環境立法的重大進展,標志著環境保護參與綜合決策進入了新階段。

第三節環境保護法律法規體系

我國目前建立了由法律、國務院行政法規、政府部門規章、地方性法規和地方政府規章、環境標準、環境保護國際條約組成的完整的環境保護法律法規體系。

一、環境保護法律法規體系

1. 法律

(1 )憲法

該體系以《中華人民共和國憲法》中對環境保護的規定為基礎, 1982 年通過的《中華人民共和國憲法》在2004 年修正案第九條第二款規定:

國家保障資源的合理利用,保護珍貴的動物和植物。禁止任何組織或者個人用任何手段侵占或者破壞自然資源.

第二十六條第一款規定:

國家保護和改善生活環境和生態環境,防治污染和其他公害。

《中華人民共和國憲法》中的這些規定是環境保護立法的依據和指導原則。

(2 )環境保護法律

包括環境保護綜合法、環境保護單行法和環境保護相關法。

環境保護綜合法是指1989 年頒布的《中華人民共和國環境保護法》,該法共有六

章四十七條,第一章“總則”規定了環境保護的任務、對象、適用領域、基本原則以及環境監督管理體制:第二章“環境監督管理”規定了環境標準制訂的權限、程序和實施要求、環境監測的管理和狀況公報的發布、環境保護規劃的擬訂及建設項目環境影響評價制度、現場檢查制度及跨地區環境問題的解決原則:第三章“保護和改善環境飛對環境保護責任制、資源保護區、自然資源開發利用、農業環境保護、海洋環境保護作了規定:第四章“防治環境污染和其他公害”規定了排污單位防治污染的基本要求、“三同時”制度、排污申報制度、排污收費制度、限期治理制度以及禁止污染轉嫁和環境應急的規定:第五章“法律責任”規定了違反本法有關規定的法律責任:第六章“附則”規定了國內法與國際法的關系。

環境保護單行法包括污染防治法(《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》、《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國放射性污染防治法》等〉,生態保護法(《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國野生動物保護法》、《中華人民共和國防沙治沙法》等),《中華人民共和國海洋環境保護法》和《中華人民共和國環境影響評價法》。

環境保護相關法是指一些自然資源保護和其他有關部門;去律,如《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國草原法》、《中華人民共和國海業法隊《中華人民共和國礦產資源法》、《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國清潔生產促進法》等都涉及環境保護的有關要求,也是環境保護法律法規體系的一部分。

2. 環境保護行政法規

環境保護行政法規是由國務院制定并公布或經國務院批準有關主管部門公布的環境保護規范性文件。一是根據法律受權制定的環境保護法的實施細則或條例,如《中華人民共和國水污染防治法實施細則》:二是針對環境保護的某個領域而制定的條例、規定和辦法,如《建設項目環境保護管理條例》、《規劃環境影響評價條例》。

3. 政府部門規章

政府部門規章是指國務院環境保護行政主管部門單獨發布或與國務院有關部門聯合發布的環境保護規范性文件,以及政府其他有關行政主管部門依法制定的環境保護規范性文件。政府部門規章是以環境保護法律和行政法規為依據而制定的,或者是針對某些尚未有相應法律和行政法規調整的領域作出相應規定。

4. 環境保護地方性法規和地方性規章

環境保護地方性法規和地方性規章是享有立法權的地方權力機關和地方政府機關依據《中華人民共和國憲法》和相關法律制定的環境保護規范性文件。這些規范性文件是根據本地實際情況和特定環境問題制定的,并在本地區實施,有較強的可操作性。環境保護地方性法規和地方性規章不能和法律、國務院行政規章相抵觸。

5. 環境標準

環境標準是環境保護法律法規體系的一個組成部分,是環境執法和環境管理工作的技術依據。我國的環境標準分為國家環境標準、地方環境標準和環境保護部標準。

6. 環境保護國際公約

環境保護國際公約是指我國締結和參加的環境保護國際公約、條約和議定書。國際公約與我國環境法有不同規定時,優先適用國際公約的規定,但我國聲明保留的條款除外。

二、環境保護法律法規體系中各層次間的關系

《中華人民共和國憲法》是環境保護法律法規體系建立的依據和基礎,法律層次不管是環境保護的綜合法、單行法還是相關法,其中對環境保護的要求,法律效力是一樣的。如果法律規定中有不一致的地方,應遵循后法大于先法。

國務院環境保護行政法規的法律地位僅次于法律。部門行政規章、地方環境法規和地方政府規章均不得違背法律和行政法規的規定。地方法規和地方政府規章只在制定法規、規章的轄區內有效。

我國的環境保護法律法規如與參加和簽署的國際公約有不同規定時,應優先適用國際公約的規定。但我國聲明保留的條款除外。

第四節環境影響評價制度體系

環境影響評價是一種科學的方法和嚴格的管理制度,作為一個完整體系,應包括健全的環境影響評價管理制度,實用完善的環境影響評價技術導則、評價標準和評價方法研究成果,一支高素質的為環境影響評價提供技術服務的機構和人員隊伍。我國的環境影響評價經過30 多年的發展,目前已基本具備了上述條件,有多部法律規范環境影響評價,并制定了專門的環境影響評價法:有配套的規范環境影響評價的國務院行政法規:有涉及有關區域、行業環境影響評價的部門規章和地方發布的法規規章,初步形成了我國環境影響評價制度體系。

1979.年《中華人民共和國環境保護法(試行〉》頒布,第一次用法律規定了建設項目環境影響評價,在我國開始確立了環境影響評價制度。1989 年頒布的《中華人民共和國環境保護法》,進一步用法律確立和規范了我國的環境影響評價制度。2002 年10 月28 日通過的《中華人民共和國環境影響評價法機用法律把環境影響評價從項目環境影響評價拓展到規劃環境影響評價,成為我國環境影響評價史的重要里程碑,中國的環境影響評價制度躍上新臺階,發展到一個新階段。

1979 年之后,國家陸續頒布的各項環境保護單行法,如: 1982 年頒布的《中華人民共和國海洋環境保護法》0999 年修訂)、1984 年頒布的《中華人民共和國水污染防治法》0996 年、2007 年兩次修訂〉、1987 年頒布的《中華人民共和國大氣污染防治法》( 1995 年、2000 年兩次修訂〉、1995 年頒布的《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》( 2004 年修訂)、1996 年頒布的《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》和2003 年頒布的《中華人民共和國放射性污染防治法》都對建設項目環境影響評價有具體條文規定。頒布的自然資源保護法律,如: 1985 年頒布的《中華人民共和國草原法》( 2002 年修訂)、1988 年頒布的《中華人民共和國野生動物保護法》(2004 年修訂)、1988 年頒布的《中華人民共和國水法》( 2002 年修訂〉、1991 年頒布的《中華人民共和國水土保持法》( 2010 年修訂)和2001 年頒布的《中華人民共和國防沙治沙法》也有關于環境影響評價的規定。其他相關法律,如2002 年頒布的《中華人民共和國清潔生產促進法》( 2012 年修改),也同樣有環境影響評價的相應規定。這些法律對完善我國的環境影響評價制度起到了重要的促進作用。

1998 年國務院頒布的《建設項目環境保護管理條例》,規定了對建設項目實行分類管理,對建設項目環境影響評價單位實施資質管理,并明確了建設單位、評價單位、負責環境影響審批的政府有關部門工作人員在環境影響評價中違法行為的法律責任,成為指導建設項目環境影響評價極為重要和可操作性強的行政法規。

2009 年國務院頒布的《規劃環境影響評價條例》,針對幾年來貫徹落實《中華人民共和國環境影響評價法》的實踐情況及存在的問題,對如何對規劃進行環境影響評價、如何對專項規劃的環境影響報告書進行審查、如何對規劃的環境影響進行跟蹤評價等進行了明確規定,具有很強的可操作性。依據《中華人民共和國環境影響評價法》和《建設項目環境保護管理條例》,國務院環境保護行政主管部門和國務院有關部委及各省、自治區、直轄市人民政府和有關部門,陸續頒布了一系列環境影響評價的部門行政規章和地方行政法規,成為環境影響評價制度體系的重要組成部分。

編輯推薦:

最新資訊

- 環評工程師備考經驗:2026年環評工程師考試全年學習計劃來襲!2025-08-21

- 2025年環境影響評價工程師考試真題與考前資料對比(法規+導則+技法)2025-07-04

- 2025年環境影響評價師《環境影響評價技術導則與標準》真題與考前資料對比2025-07-04

- 2025年環境影響評價師《環境影響評價相關法律法規》真題與考前資料對比2025-07-04

- 2025年環境影響評價師《環境影響評價技術方法》真題與考前資料對比2025-07-04

- 2025年環評師考試真題考情分析(4科目)2025-07-04

- 考前資料:2025年環評師考試思維導圖-環境影響評價相關法律法規2025-06-11

- 考前資料:2025年環評師考試思維導圖-環境影響評價技術方法(內含7個章節)2025-06-11

- 考前資料:2025年環評師考試思維導圖-《環境影響評價技術導則與標準》2025-06-10

- 考前資料:2025年《環境影響評價相關法律法規》環境影響評價師速記口訣2025-06-10

打卡人數

打卡人數