2014環境影響評價師《評價技術方法》精講筆記8

第三節地表水環境現狀調查與評價

一、環境水文與水動力特征

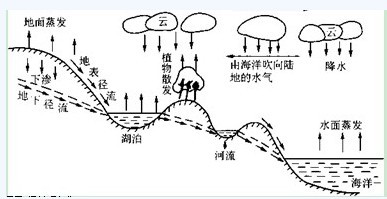

1.自然界的水循環、徑流形成與水體污染

(1)自然界的水循環。

地球上的水蒸發為水汽后,經上升、輸送、冷卻、凝結,在適當條件下降落到地面,這種不斷的反復過程稱為水循環。如果循環是在海洋與陸地之間進行的,稱 為大循環;如果循環是在海洋或陸地內部進行的,稱為小循環(圖3-14)。人類活 動可以影響小循環,例如大量砍伐森林能減少枯季徑流,而且常常是造成沙漠化的主要原因。

由陸地吹向海洋的水氣

(2)徑流形成及河川徑流的表示方法。

降落的雨、雪、雹等通稱為降水。一次較大的降雨經過植物的枝葉截留、填充 地面洼地、下滲和蒸發等損失以后,余下的水經坡面漫流(呈片狀流動)進入河網, 再匯入江河,最后流入海洋,這部分水流稱為地面徑流。從地表下滲的水在地下流動,經過一段時間以后有一部分逐漸滲入河道,這部分水流稱為地下徑流。河川徑 流包括地面徑流與地下徑流兩部分。

在徑流形成過程中,常常將從降雨到徑流形成叫產流階段,把坡面漫流及河網 匯流稱為匯流階段。

河流某斷面以上區域內,由降水所產生的地面與地下徑流均通過該斷面流出 時,這塊區域稱作流域面積或集水面積。顯然,流域的周界就是分水線,一般可從地形圖上勾繪出來。

在研究河川徑流的規律時,常用以下的徑流表示方法和度量單位。

流量指單位時間通過河流某一斷面的水量,單位為m3/s。

徑流總量%指在r時段內通過河流某一斷面的總水量,艮P:

W=QT (3-1)

常用單位為m3、104m3 (萬m3)、108m3 (億m3)等。

徑流深h指將徑流總量平鋪在全流域面積上的水層厚度,單位為mm。

若r以秒計,T時段內的平均流量0以m3/s計,流域面積F以km2計,則徑 流深r的計算公式為:

Y = H (3-2)

1000F

徑流模數M:指流域出口斷面流量與流域面積的比值。常用單位為L/(s.km2), 計算公式為:

M = (3-3)

F

徑流系數指某一時段內徑流深與相應降雨深P的比值。計算公式為.•

a = ― (3-4)

P

(3)水文現象的變化特點。

水文現象是許多因素綜合作用的結果,它在時間和空間上都有很大變化。對于 河川徑流主要有以下的變化。

①年際變化。一般大江大河多水年比少水年的水量多1?2倍甚至更多,而小河流則多達4?5倍甚至10倍以上。

②年內變化。一般豐水季比枯水季或多水月比少水月多幾倍至幾十倍,而最大日流量比最小日流量大幾百倍甚至幾千倍。

③地區變化。我國北方地區雨季短,年降水量少;南方地區雨季長,年降水 量多。一般北方地區河川徑流在時間上的變化比南方劇烈。

對于湖泊來說,由于它與河流關系密切,所以湖泊水量的變化基本上受河流水量變化的制約。

關于感潮河段的水文現象,一方面受上游來水量的影響,另一方面還受潮汐現 象的制約,因此它在時間上的變化規律與天然河川徑流有較大的差異。

地球上的水文現象雖然變化多端,但它們均服從確定的或隨機的兩種基本規 律。確定規律主要反映的是物理成因關系,例如地球的公轉導致河川徑流在一年內呈有規律的季節性交替變化;又如在一個流域上降了一場大暴雨,必然要產生一場 大洪水等。有些水文現象主要受隨機因素的支配,而現象的產生是隨機的,例如一 個河流斷面上年最大洪峰流量出現的時間和數量等,它們服從的是統計規律。實際上絕大多數水文現象兩種規律同時存在,只是程度上不同。

針對水文現象所存在的基本規律,構成了三種主要研究途徑:成因分析、數理 統計與地區綜合。

2.河流的基本環境水文與水力學特征

(1)河道水流形態的基本分類。

由于河道斷面形態、底坡變化、走向各異,上、下游水邊界條件各異等,河道 中的水流呈現著各種不同的流動形態。按不同的標準,可將河道水流分成不同的類型。例如,洪水季節或上游有電站的不恒定泄流或河道位于感潮段等,在河道里的 水流均呈不恒定流流態;而當上、下游水邊界均勻(或近似為)恒定時,則呈恒定 流流態。 #

當河道斷面為棱柱形且底坡均勻時,河道中的恒定流呈均勻流流態,反之為非 均勻流。不恒定流均屬非均?流范疇。

當河道形態變化不劇烈時,河道中沿程的水流要素變化緩慢,則稱為漸變流, 反之稱為急變流。

隨河道底坡的大小變化,大于、等于或小于臨界底坡時,又有急流、臨界流與 緩流之分,亦即其水流的佛洛德數仄大于、等于或小于1。

河道為單支時,水流僅順河道流動,而當河道有汊口或多支河道相連呈河網狀時,隨叉口形態的不同在汊口處的分流也不相同。一般而言,河網地處沿海地區, 往往受到徑流或潮流頂托的影響,因而流態更為復雜。

一般而言,計算河道水流只需?用一維恒定或不恒定流方程。但在一些特殊情 況,例如研究的河段為彎道時,會有螺旋運動出現,在河道的支流入匯處會有局部回流區;研究近岸或近建筑物的局部流場時,流態又往往各異,需根據需要選擇二 維甚至三維模型求解。

①恒定均勻流。對于非感潮河道,且在平水或枯水期,河道均勻,流動可視為恒定均勻流。這是最簡單的河流流動的形態,基本方程為:

v = Cyfm (3-5)

Q = vA (3-6)

式中:v----- 斷面平均流速,m/s;

R――水力半徑,即過水斷面面積除以濕周,對于寬線型河道,常用斷面平 均水深//直接代替幾m;

/――水面坡降或底坡;

c――謝才系數,常用?爐/6表示,《為河床糙率;

n

A----- 過水斷面面積,m2;

Q---- 流量,m3/s0

按式(3-5)和式(3-6),在測得水面坡降(或河床底坡)、水深,確定了河床 糙率值后即可求出過流斷面的流速及流量。反之,已知河床底坡、糙率及流量,亦可求出水深及流速。

②非恒定流。河道非恒定流動常用一維圣維南方程描述。河道有側向入流時, 基本方程為:

dA dQ (、

1 = q (3-7)

dt dx

^- + 2^^- + (gA-^TB)^ = -g Sf+^T^- +q(v -v) (3-8)

ot A ox A dx A ox 2

式中:B――河道水面寬度,m;

蘭――相應于某一高程z斷面沿程變化; dx z

z――河底高程,m;

5f――沿程摩阻坡度,通常可表達為^«2v|v|/?4/3或《20必/0427?4/3); t 時間;

q――單位河長側向入流,入流為正,出流為負;

Vq--- 側向入流流速沿主流方向上的分量,m/s。

(2) 設計年最枯時段流量。

枯水流量的選擇分為兩種情況,一是固定時段選樣,二是浮動時段選樣。固定 時段選樣是指每年選樣的起止時間是一定的。例如某河流最枯水月或季主要出現在 2月或1?3月,則選取歷年2月或1?3月平均流量作為年最枯水月或季徑流序列的樣本。浮動時段選樣是指每年選取樣本的時間是不固定的。推求短時段(例如 30 d以下)設計枯水流量時都是按浮動時段選樣。例如要研究某河流斷面十年一遇連續7d枯水流量的變化規律,選樣時就在水文年鑒中每年找出一個連續7d平均 流量的最小值組成一個樣本。

年最枯時段流量的設計頻率一般多采用50%與75%?95%。

(3) 河流斷面流速計算。

設計斷面平均流速是指與設計流量相對應的斷面平均流速,工作中計算斷面平 均流速時會碰見三種情況。

①實測流量資料較多時,一般如果有15?20次或者更多的實測流量資料,就

能繪制水位一流量、水位一面積,水位一流速關系曲線。而且當它們均呈單一曲線時,就可根據這組曲線由設計流量推求相應的斷面平均流速。

②由于實測流量資料較少或缺乏不能獲得三條曲線時,可通過水力學公式計算。

③用公式計算。目前廣泛使用的公式有下列兩組:

a) 有足夠實測資料的計算公式。

(3-9)

v^l F

A = Bh>

B J

b) 經驗公式。

(3-10)

v^aQp h = yQs

B = ―0{xp~S) ay

式中:v――斷面平均流速,m/s;

Q---- 流量,m3/s;

A----- 過水斷面面積,m2;

h――平均水深,m;

B----- 河道水面寬度,m;

(X,p, y, 8――經驗參數,由實測資料確定。(X,y―般隨河床大小而變, 盧較為穩定,對于大江大河,當河寬5和河床糙率不變時,0=0.4, 5=0.6。

(4)河流水體混合。

混合是流動水體單元相互摻混的過程,包括分子擴散、紊動擴散、剪切離散等分散過程及其聯合作用。

分子擴散:流體中由于隨機分子運動引起的質點分散現象。分子擴散服從費克 (Fick)定律:

式中:c――濃度;

PXi~一為X,方向上的分子擴散定量;

Dm---- 分子擴散系數。

紊動擴散:流體中由水流的脈動引起的質點分散現象。紊動擴散通量常表達為:

:ux c ― ―Dtxi― (3-12)

1

式中:Pxr

.方向上的紊動擴散通量;

•脈動平均濃度;

――脈動濃度值及各向脈動流速值。

剪切離散:由于脈動平均流速在空間分布不均勻引起的分散現象。 剪切離散通量常表達為:

■■(uxc) = -Dl^- (3-13)

ox

式中:px-

-斷面離散通量;

斷面各點值與斷面均值之差; 一離散系數;

-斷面各點流速與斷面均值之差;

C――斷面各點濃度與斷面均值之差。

混合:泛指分子擴散、紊動擴散、剪切離散等各類分散過程及其聯合產生的過程。在天然河流中,常用橫向混合系數(MP和縱向離散系數(Dl)來描述河流 的混合特性。大量的試驗表明,天然河流中實測的的比值一般在0.4?0.8, 通常用下列公式進行估算:

=0.6(1 ±0.5)/«/ (3-14)

式中,My----- 橫向混合系數,m2/s;

h――平均水深^ m;

u ---- 摩阻流速,7^,

i----- 河流比降,m/m。

河道可取為0.6,河道擴散可取為0.9,河道收縮可取為0.3。

在考慮河流的縱向混合時,由于分子擴散、紊動擴散的作用遠小于由斷面流速 分布不均勻而引起的剪切離散,一般可將其忽略。由斷面流速分布不均引起的混合過程?用縱向離散系數表征。

河流縱向離散系數的估算公式很多,大都是根據具體河流的實驗數據整理出來的,少數影響力較大的公式是借助于理論分析及實驗得到的半經驗公式。

Fischer 公式:

DL=0.0llu2B2/hu (3-15)

式中:u----- 斷面平均流速,m/s;

B----- 河寬,m。

該式主要考慮了流速在橫向分布不均引起的離散,對于天然河流較為適用。 根據早期國外30組河流示蹤實驗數據分析,縱向離散系數可用下式估算:

Dh=a- B - u (3-16)

式中:a=0.23?8.3,均值為2.5,a與河槽狀況有關,河槽越不規則,a值越大。

3. 湖泊、水庫的環境水文特征

(1)湖泊、水庫的水文情勢概述。

內陸低洼地區蓄積著停止流動或慢流動而不與海洋直接聯系的天然水體稱為湖 泊。人類為了控制洪水或調節徑流,在河流上筑壩,攔蓄河水而形成的水體稱為水庫,亦稱為人工湖泊。

湖泊與水庫均有深水型與淺水型之分;水面形態有寬闊型的,也有窄條型的。 對深水湖泊水庫而言,在一定條件下有可能出現溫度分層現象。在水庫里由于洪水 攜帶泥沙入庫等有可能造成異重流現象。

①湖泊、水庫蓄水量的變化。任一時刻湖泊、水庫的水量平衡可寫為下式:

F 入出損土(3-17)

式中:W入――湖泊、水庫的時段來水總量,包括湖、庫面降水量,水汽凝結量, 入湖、庫地表徑流與地下徑流量;

――湖泊、水庫的時段內出水量,包括出湖、庫的地表徑流與地下徑流量與工農業及生活用水量等;

――時段內湖泊、水庫的水面蒸發與滲漏等損失總量;

AW――時段內湖泊、水庫蓄水量的增減值。

式(3-17)中各要素是隨時間而變的,要研究湖泊、水庫蓄水量的變化規律, 實質上就是研究式中各要素的變化規律及相互間影響。這些要素與湖泊、水庫水環境容量的關系較大,是本節將要討論的重點。

②湖泊、水庫的動力特征。湖水、水庫運動分為振動和前進兩種,前者如波 動和波漾,后者包括湖流、混合和增減水。在湖泊與水庫中水流流動比較緩慢,水 流形態主要是受風、太陽輻射、進出水流、地球自轉力等外力作用,其中風的影響 往往是至關緊要的。

湖流:指湖、庫水在水力坡度力、密度梯度力、風力等作用下產生沿一定方向 的流動。按其成因,湖流分為風成流(漂流)、梯度流、慣性流和混合流。湖流經常成環狀流動,分為水平環流與垂直環流兩種。此外還有一種在表層形成的螺旋形流動,稱為蘭米爾環流。

湖水混合:湖、庫水混合的方式分紊動混合與對流混合。前者系由風力和水力 坡度作用產生的,后者主要是由湖水密度差異所引起。

波浪:湖泊、水庫中的波浪主要是由風引起的,所以又稱風浪。風浪的產生與 發展是與風速、風向、吹程、作用的持續時間、水深和湖盆等因素有關。

波漾:湖、庫中水位有節奏的升降變化,稱為波漾或定振波,其發生的原因是由于升力突變(如持續風應力、強氣壓力、梯度、湖面局部大暴雨及地震作用等)引起 的湖、庫水整個或局部呈周期性的擺動,而湖、庫邊水位出現有節奏的升降。

湖、庫水運動影響湖、庫水溫度、化學成分與湖、庫中水生生物的變化與分 布,影響物質的沉淀與分布,還影響溶解氧進入湖、庫水從而影響湖泊、水庫的自凈能力。

③水溫。湖泊、水庫水溫受湖面以上氣象條件(主要是氣溫與風)、湖泊、水 庫容積和水深以及湖、庫盆形態等因素的影響,呈現出具有時間與空間的變化規律, 比較明顯的季節性變化與垂直變化。一般容積大、水深深的湖泊、水庫,水溫常呈 垂向分層型。通常水溫的垂向分布有三個層次,上層溫度較高,下層溫度較低,中 間為過渡帶,稱為溫躍層。冬季因表面水溫不高,可能沒有顯著的溫躍層。夏季的 溫躍層較為明顯。水中溶解氧在溫躍層以上比較多甚至可接近飽和,而溫躍層以下, 大氣中溶解進水中的氧很難到達,加之有機污染物被生物降解消耗了水中的氧,因 此下層的溶解氧較低,成為缺氧區。對于容積和水深都比較小的湖泊,由于水能充分混合,因此往往不存在垂向分層的問題。

湖泊、水庫水溫是否分層,區別方法較多,比較簡單而常用的是通過湖泊、水 庫水替換的次數指標a和#經驗性標準來判別。

a =年總入流量/湖泊、水庫總容積 ―次洪水總量/湖泊、水庫總容積

當a<10,認為湖泊、水庫為穩定分層型;若cc>20,認為湖泊、水庫為混合 型。對于洪水期如按a判別為分層型,而在洪水時實際可能是混合型,因此洪水時 以盧指標作為第二判別標準,當#<1/2時,洪水對湖泊水溫分層幾乎沒有影響。若 )?>1,認為在大洪水時可能是臨時性混合型。另外還有一種最簡單的經驗判別法, 即以湖泊、水庫的平均水深//>10m時,認為下層水常不受上層影響而保持一定的 溫度(4?8°C),此種情況為分層型;反之若//<10m,則湖泊、水庫可能是混合 型。

(2)湖泊、水庫水量。

湖泊、水庫水量與總容積是隨時間而變的,因此在計算時存在標準問題。一般 以年水量變化的頻率為10%時代表多水年,50%時代表中水年,75%?95%時代表少 水年。按此標準選擇代表年,以代表年的年水量及年平均容積計算《,再以代表年各 次洪水的洪流量及平均容積計算yS,然后對y?進行綜合分析。對于水庫,由于總庫容 已定,故只需確定代表的年水量和次洪水的流量,即可計算cc與夕。

入湖、庫徑流是指通過各種渠道進入湖泊、水庫的水流,它通常由三部分組成: 通過干支流水文站或計算斷面進入湖泊、水庫的徑流;集水面積上計算斷面沒有控制的區間進入湖泊、水庫的區間徑流;直接降落在湖、水庫水面上的雨水。

4.河口與近海的基本環境水文及水動力特征

(1)河口、海灣及陸架淺海的環境特點。

河口是指入海河流受到潮汐作用的一段河段,又稱感潮河段。它與一般河流最 顯著的區別是受到潮汐的影響。

海灣相對來說有比較明確的形態特征,是海洋凸入陸地的那部分水域。根據海 灣的形狀、灣口的大小和深淺以及通過灣口與外海的水交換能力可以把海灣劃分為閉塞型和開敞型海灣。閉塞型的海灣是指灣口的寬度和水深相對窄淺,水交換和水 更新的能力差的海灣。灣口開闊,水深,形狀呈喇叭形,水交換和更新能力強的海 灣為開敞型的海灣。

陸架淺水區是指位于大陸架上水深200 m以下,海底坡度不大的沿岸海域,是大洋與大陸之間的連接部。

河口、海灣與陸架淺海水域是位于陸地與大洋之間,由大氣、海底、陸地與外 海所包圍起來的水域,在上述四個邊界不斷地進行動量、熱量、淡水、污染物質等的交換,這一部分海域與人類關系最為密切,具有最劇烈時空變化。由于這個水域水深較淺,容量小,極易接受通過邊界來自外部的影響。復雜的外部影響導致了復雜的環流與混合擴散過程等與環境有關的各種物理過程,并形成不同特性的海洋結構。

①江河的淡水徑流。在河口水域淡水徑流對于鹽度、密度的分布起著極為重 要的作用。河口區是海水與河流淡水相互匯合和混合之處,一般情況下淡的徑流水因密度較海水小,于表層向外海擴展,并通過卷吸和混合過程逐漸與海水混合,而 高鹽度的海水從底層楔入河口,形成河口鹽水楔(圖3-15 (a))。這樣的河口楔由 底層的入流與表層的出流構成垂向環流來維持。鹽水楔溯江而上入侵河口段的深度主要由徑流大小決定,徑流小入侵就深,徑流大入侵就淺。

河口段的水結構并不是只有這一種形式,在潮流發達的河口,或者在秋、冬季 降溫期,垂直對流發展,混合增強的情況下鹽水楔被破壞,按垂直向的混合程度強 弱和鹽度分布的特征呈現圖3-15 (b)和(c)的情況,(b)為部分混合型,(c)為 充分混合型。

在有河流入海的海灣和沿岸海域,于豐水期常常形成表層低鹽水層,而且恰好 與夏季高溫期疊合,因而形成低鹽高溫的表層水,深度一般在10m左右,它與下 層高鹽低溫海水之間有一強的溫、鹽躍層相隔,形成界面分明的上下兩層結構,從 而使流場變得非常復雜。

海

海

海

(a)鹽水楔河口; (b)部分混合河口; (c)充分混合河口 圖3-15沿著河口段的鹽度分布

河流徑流

河流的徑流還把大量營養物質帶給海洋,形成河口區有極高的初級生產力。另 一方面江河沿岸的工業和城市生活水大量排入,隨徑流帶入沿岸海域,也威脅河口 水域的水生生態環境。

②潮汐與潮流。陸架淺海中的潮汐現象主要是來自大洋,本地區產生的潮汐 現象是微不足道的。盡管大洋中的潮汐現象也是微弱的,但潮波傳入陸架淺水區后,能量迅速集中,潮高變高,潮流流速變大,因此,在大洋邊緣,陸架淺海水域出現 顯著的潮汐現象。在我國沿岸絕大部分海域潮流是主要的流動水流。因此,潮流對 于這些海域污染物的輸運和擴散、海灣的水交換等起著極為重要的作用。

(2)河口海灣的基本水流形態。

水流的動力條件是污染物在河口海灣中得以輸移擴散的決定性因素。在河口海 灣等近海水域,潮流對污染物的輸移和擴散起主要作用。潮流是內外海潮波進入沿 岸海域和海灣時的變形而形成的淺海特有的潮波運動形態。所以,潮流數值模型實質上是淺海潮波傳播模型,這樣的模型還可以同時考慮風的影響,構成風潮耦合模 型。我國大部分沿岸海灣水深不大,潮流的混合作用很強,水體上下摻混均勻,故 大部分情況下采用平面二維模型研究環境容量是適宜的。對于存在鹽水入侵的弱混合型河口和夏季層化明顯的沿岸海域,應考慮使用三維模型。

有些河口受河道泄流影響較大,尤其是在汛期,上游河道來水對海水的稀釋作用及局部流場的影響比較明顯,研究時應充分予以重視,必要時需考慮用一、二維 連接模型求解。

二、水環境現狀調查與監測

水環境現狀調查與監測的目的是掌握評價范圍內水體污染源、水文、水質和水 體功能利用等方面的環境背景情況,為地面水環境現狀和預測評價提供基礎資料。現狀調查包括資料收集、現場調查以及必要的環境監測。

1. 調查范圍

水環境調查范圍應包括受建設項目影響較顯著的地面水區域。在此區域內進行 的調查,能夠說明地面水環境的基本狀況,并能充分滿足環境影響預測的要求。具體有以下兩點需要說明:

(1) 在確定某具體建設開發項目的地面水環境現狀調查范圍時,應盡量按照將來污染物排放進入天然水體后可能達到水域使用功能質量標準要求的范圍,并考慮 評價等級的高低(評價等級高時調查范圍取偏大值,反之取偏小值)后決定。

(2) 當下游附近有敏感區(如水源地、自然保護區等)時,調查范圍應考慮延 長到敏感區上游邊界,以滿足預測敏感區所受影響的需要。

2. 調查時間

(1) 根據當地水文資料初步確定河流、湖泊、水庫的豐水期、平水期、枯水期,同時確定最能代表這三個時期的季節或月份。遇氣候異常年份,要根據流量實際變化 情況確定。對有水庫調節的河流,要注意水庫放水或不放水時的水量變化。

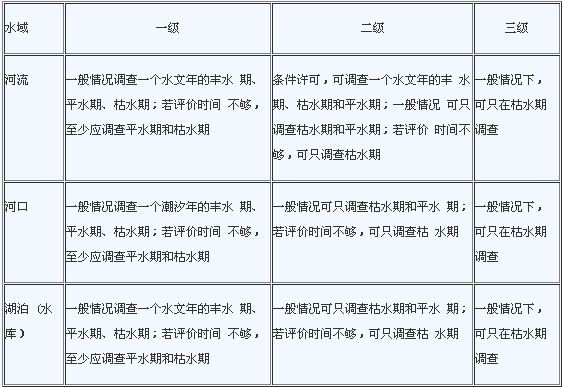

(2) 評價等級不同,對調查時期的要求亦有所不同。對各類水域調查時期的要 求詳見表3-14。

表3-14對水環境調查時期的要求

(1) 當被調查的范圍內面源污染嚴重,豐水期水質劣于枯水期時,一、二級評 價的各類水域應調查豐水期,若時間允許,三級評價也應調查豐水期。

(2) 冰封期較長的水域,且作為生活飲用水、食品加工用水的水源或漁業用水

時,應調查冰封期的水質、水文情況。

1. 水文調查和水文測量

(1) 河流根據評價等級與河流的規模決定工作內容,其中主要有:豐水期、平水期、枯水期的劃分;河段的平直及彎曲;過水斷面積、坡度(比降)、水位、水 深、河寬、流量、流速及其分布、水溫、糙率及泥沙含量等;豐水期有無分流漫灘, 枯水期有無淺灘、沙洲和斷流;北方河流還應了解結冰、封凍、解凍等現象。如?用數學模式預測時,其具體調查內容應根據評價等級及河流規模按照模式及參數的 需要決定。河網地區應調查各河段流向、流速、流量的關系,了解它們的變化特點。

(2) 感潮河口根據評價等級及河流的規模決定工作內容,其中除與河流相同的內容外,還有感潮河段的范圍,漲潮、落潮及平潮時的水位、水深、流向、流速及其分布;橫斷面形狀、水面坡度、河潮間隙、潮差和歷時等。如采用數學模式預測 時,其具體調查內容應根據評價等級及河流規模按照模式及參數的需要決定。

(3) 湖泊、水庫根據評價等級、湖泊和水庫的規模決定工作內容,其中主要有:湖泊、水庫的面積和形狀,應附有平面圖;豐水期、平水期、枯水期的劃分;流入、 流出的水量;水力滯留時間或交換周期;水量的調度和儲量;水深;水溫分層情況 及水流狀況(湖流的流向和流速,環流和流向、流速及穩定時間)等。如?用數學 模式預測時,其具體調查內容應根據評價等級及湖泊、水庫的規模按照水質模式參數的需要來決定。

(4) 降雨調查。需要預測建設項目的面源污染時,應調查歷年的降雨資料,并根據預測的需要對資料進行統計分析。

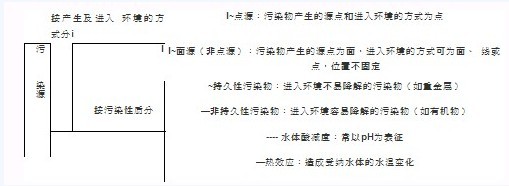

2. 污染源調查

凡對環境質量可以造成影響的物質和能量輸入,統稱污染源;輸入的物質和能量,稱為污染物或污染因子。影響地面水環境質量的污染物按排放方式可分為點源 和面源,按污染性質可分為持久性污染物、非持久性污染物、水體酸堿度(pH) 和熱效應四類。如圖3-16所示。

污染源調查以搜集現有資料為主,只有在十分必要時才補充現場調查和現場測 試,例如在評價改、擴建項目時,對項目改、擴建前的污染源應詳細了解,常需現場調查或測試。 -

(1) 點源調查。

①調查的原則。點源調查的繁簡程度可根據評價等級及其與建設項目的關系 而略有不同。如評價等級高且現有污染源與建設項目距離較近時應詳細調查,例如,其排水口位于建設項目排水與受納河流的混合過程段范圍內,并對預測計算有影響 的情況。

②調查的內容。有些調查內容可以列成表格,根據評價工作的需要選擇下述 全部或部分內容進行調查。.

a) 污染源的排放特點。主要包括排放形式,分散還是集中排放;排放口的平 面位置(附污染源平面位置圖)及排放方向;排放口在斷面上的位置。

b) 污染源排放數據。根據現有實測數據、統計報表以及各廠礦的工藝路線等 選定的主要水質參數,調查其現有的排放量、排放速度、排放濃度及變化情況等方面的數據。

c) 用排水狀況。主要調查取水量、用水量、循環水量、排水總量等。

d) 廢水、污水處理狀況。主要調查各排污單位廢(污)水的處理設備、處理 效率、處理水量及事故狀況等。

(2) 非點源調查。

①調查原則。非點源調查基本上采用搜集資料的方法,一般不進行實測。

②非點源調查內容。根據評價工作需要,選擇下述全部或部分內容進行調查:

a) 工業類非點源污染源。原料、燃料、廢料、廢棄物的堆放位置(主要污染 源要繪制污染源平面位置圖)、堆放面積、堆放形式(幾何形狀、堆放厚度)、堆放點的地面鋪裝及其保潔程度、堆放物的遮蓋方式等;排放方式、排放去向與處理情 況,說明非點源污染物是有組織的匯集還是無組織的漫流;是集中后直接排放還是處理后排放;是單獨排放還是與生產廢水或生活污水合并排放等;根據現有實測數 據、統計報表以及根據引起非點源污染的原料、燃料、廢料、廢棄物的成分及物理、 化學、生物化學性質選定調查的主要水質參數,并調查有關排放季節、排放時期、排放濃度及其變化等方面的數據。

b) 其他非點污染源。對于山林、草原、農地非點污染源,應調查有機肥、化 肥、農藥的施用量,以及流失率、流失規律、不同季節的流失量等。對于城市非點源污染,應調查雨水徑流特點、初期城市暴雨徑流的污染物數量。

(3) 污染源采樣分析方法。按照《污水綜合排放標準》(GB 8978―1996)的規定執行。

(4) 污染源資料的整理與分析。對搜集到的和實測的污染源資料進行檢查,找出相互矛盾和錯誤之處,并予以更正。資料中的缺漏應盡量填補。將這些資料按污 染源排入地表水的順序及水質因子的種類列成表格,找出評價水體的主要污染源和 主要污染物。

1. 選擇水質調查因子

需要調查的水質因子有三類:一類是常規水質因子,它能反映受納水體的水質 狀況;另一類是特殊水質因子,它能代表建設項目外排污水的特征污染因子;在某些情況下,還需調查一些其他方面的因子。

(1) 常規水質因子。以《地表水環境質量標準》(GB 3838―2002)中所列的pH 值、溶解氧、高錳酸鹽指數或化學耗氧量、五日生化需氧量、總氮或氨氮、酚、氰化物、砷、汞、鉻(六價)、總磷及水溫為基礎,根據水域類別、評價等級及污染 源狀況適當增減。

(2) 特殊水質因子。根據建設項目特點、水域類別及評價等級以及建設項目所 屬行業的特征水質參數表進行選擇,可以適當刪減。 ’

(3) 其他方面的因子。被調查水域的環境質量要求較高(如自然保護區、飲用水源地、珍貴水生生物保護區、經濟魚類養殖區等),且評價等級為一、二級,應 考慮調查水生生物和底質。其調查項目可根據具體工作要求確定,或從下列項目中 選擇部分內容。

水生生物方面主要調查浮游動植物、藻類、底棲無脊椎動物的種類和數量,水 生生物群落結構等。

底質方面主要調查與建設項目排污水質有關的易積累的污染物。

2. 河流水質采樣

(1) 取樣斷面的布設。

在調查范圍的兩端、調查范圍內重點保護水域及重點保護對象附近的水域、水 文特征突然變化處(如支流匯入處等)、水質急劇變化處(如污水排入處等)、重點水工構筑物(如取水口、橋梁涵洞)等附近、水文站附近等應布設取樣斷面。還應 適當考慮擬進行水質預測的地點。

在建設項目擬建排污口上游500 m處應設置一個取樣斷面。

(2) 取樣斷面上取樣點的布設。

①斷面上取樣垂線的確定。斷面上取樣垂線設置的主要依據為河寬。當河流 斷面形狀為矩形或相近于矩形時,可按下列方法布設取樣垂線。

小河:在取樣斷面的主流線上設一條取樣垂線。

大河、中河:河寬小于50 m者,在取樣斷面上各距岸邊1/3水面寬處,設一 條取樣垂線(垂線應設在明顯水流處),共設兩條取樣垂線;河寬大于50 m者,在 取樣斷面的主流線上及距兩岸不小于0.5 m,并有明顯水流的地方各設一條取樣垂線,即共設三條取樣垂線。

特大河(例如長江、黃河、珠江、黑龍江、淮河、松花江、海河等):由于河流較寬,取樣斷面上的取樣垂線數應適當增加,而且主流線兩側的垂線數目不必相等,擬設有排污口的一側可以多一些。如斷面形狀十分不規則時,應結合主流線的 位置,適當調整取樣垂線的位置和數目。

②垂線上取樣點的確定。垂線上取樣點設置的主要依據為水深。在一條垂線 上,水深大于5 m,在水面下0.5 m處及在距河底0.5 m處,各取樣一個;水深為1? 5 m時,只在水面下0.5 m處取一個樣;在水深不足1 m時,取樣點距水面不應小于0.3 m,距河底也不應小于0.3 m。對于三級評價的小河,不論河水深淺,只在一 條垂線上一個點取一個樣,一般情況下取樣點應在水面下0.5 m處,距河底也不應 小于0.3 m。

(3) 取樣方式。

一級評價:每個取樣點的水樣均應分析,不取混合樣。二級評價:需要預測混 合過程段水質的場合,每次應將該段內各取樣斷面中每條垂線上的水樣混合成一個水樣。其他情況每個取樣斷面每次只取一個混合水樣,即將斷面上各處所取水樣混 勻成一個水樣。三級評價原則上只取斷面混合水樣。

(4) 河流取樣次數。

①在所規定的不同規模河流、不同評價等級的調查時期中(表3-14),每個水 期調查一次,每次調查3?4d,至少有一天對所有已選定的水質因子取樣分析,其 他天數根據預測需要,配合水文測量對擬預測的水質因子取樣。

②在不預測水溫時,只在?樣時測水溫;在預測水溫時,要測日水溫的變化 情況,一般可?用每隔6 h測一次的方法并分析計算日平均水溫。

③一般情況,每天每個水質因子只取一個樣,在水質變化很大時,應?用每 間隔一定時間?樣一次的方法。

1. 選擇水質調查因子

需要調查的水質因子有三類:一類是常規水質因子,它能反映受納水體的水質 狀況;另一類是特殊水質因子,它能代表建設項目外排污水的特征污染因子;在某些情況下,還需調查一些其他方面的因子。

(1) 常規水質因子。以《地表水環境質量標準》(GB 3838―2002)中所列的pH 值、溶解氧、高錳酸鹽指數或化學耗氧量、五日生化需氧量、總氮或氨氮、酚、氰化物、砷、汞、鉻(六價)、總磷及水溫為基礎,根據水域類別、評價等級及污染 源狀況適當增減。

(2) 特殊水質因子。根據建設項目特點、水域類別及評價等級以及建設項目所 屬行業的特征水質參數表進行選擇,可以適當刪減。 ’

(3) 其他方面的因子。被調查水域的環境質量要求較高(如自然保護區、飲用水源地、珍貴水生生物保護區、經濟魚類養殖區等),且評價等級為一、二級,應 考慮調查水生生物和底質。其調查項目可根據具體工作要求確定,或從下列項目中 選擇部分內容。

水生生物方面主要調查浮游動植物、藻類、底棲無脊椎動物的種類和數量,水 生生物群落結構等。

底質方面主要調查與建設項目排污水質有關的易積累的污染物。

2. 河流水質采樣

(1) 取樣斷面的布設。

在調查范圍的兩端、調查范圍內重點保護水域及重點保護對象附近的水域、水 文特征突然變化處(如支流匯入處等)、水質急劇變化處(如污水排入處等)、重點水工構筑物(如取水口、橋梁涵洞)等附近、水文站附近等應布設取樣斷面。還應 適當考慮擬進行水質預測的地點。

在建設項目擬建排污口上游500 m處應設置一個取樣斷面。

(2) 取樣斷面上取樣點的布設。

①斷面上取樣垂線的確定。斷面上取樣垂線設置的主要依據為河寬。當河流 斷面形狀為矩形或相近于矩形時,可按下列方法布設取樣垂線。

小河:在取樣斷面的主流線上設一條取樣垂線。

大河、中河:河寬小于50 m者,在取樣斷面上各距岸邊1/3水面寬處,設一 條取樣垂線(垂線應設在明顯水流處),共設兩條取樣垂線;河寬大于50 m者,在 取樣斷面的主流線上及距兩岸不小于0.5 m,并有明顯水流的地方各設一條取樣垂線,即共設三條取樣垂線。

特大河(例如長江、黃河、珠江、黑龍江、淮河、松花江、海河等):由于河流較寬,取樣斷面上的取樣垂線數應適當增加,而且主流線兩側的垂線數目不必相等,擬設有排污口的一側可以多一些。如斷面形狀十分不規則時,應結合主流線的 位置,適當調整取樣垂線的位置和數目。

②垂線上取樣點的確定。垂線上取樣點設置的主要依據為水深。在一條垂線 上,水深大于5 m,在水面下0.5 m處及在距河底0.5 m處,各取樣一個;水深為1? 5 m時,只在水面下0.5 m處取一個樣;在水深不足1 m時,取樣點距水面不應小于0.3 m,距河底也不應小于0.3 m。對于三級評價的小河,不論河水深淺,只在一 條垂線上一個點取一個樣,一般情況下取樣點應在水面下0.5 m處,距河底也不應 小于0.3 m。

(3) 取樣方式。

一級評價:每個取樣點的水樣均應分析,不取混合樣。二級評價:需要預測混 合過程段水質的場合,每次應將該段內各取樣斷面中每條垂線上的水樣混合成一個水樣。其他情況每個取樣斷面每次只取一個混合水樣,即將斷面上各處所取水樣混 勻成一個水樣。三級評價原則上只取斷面混合水樣。

(4) 河流取樣次數。

①在所規定的不同規模河流、不同評價等級的調查時期中(表3-14),每個水 期調查一次,每次調查3?4d,至少有一天對所有已選定的水質因子取樣分析,其 他天數根據預測需要,配合水文測量對擬預測的水質因子取樣。

②在不預測水溫時,只在?樣時測水溫;在預測水溫時,要測日水溫的變化 情況,一般可?用每隔6 h測一次的方法并分析計算日平均水溫。

③一般情況,每天每個水質因子只取一個樣,在水質變化很大時,應?用每 間隔一定時間?樣一次的方法。

3. 河口水質的取樣

(1) 取樣斷面布設原則。 .

當排污口擬建于河口感潮段內時,其上游需設置取樣斷面的數目與位置,應根 據感潮段的實際情況決定,其下游取樣斷面的布設原則與河流相同。

取樣斷面上取樣點的布設和?樣方式同前述的河流部分。

(2) 河口取樣次數。

①在所規定的不同規模河口、不同等級的調查時期中(表3-14),每期調查一 次,每次調查兩天,一次在大潮期,一次在小潮期;每個潮期的調查,均應分別?集同一天的高、低潮水樣;各監測斷面的?樣,盡可能同步進行。兩天調查中,要 對已選定的所有水質參數取樣。

②在不預測水溫時,只在采樣時間測水溫;在預測水溫時,要測日平均水溫, 一般可采用每隔4?6 h測一次的方法求平均水溫。

4. 湖泊、水庫水質取樣

(1) 取樣位置的布設原則、方法和數目。

在湖泊、水庫中布設取樣位置時,應盡量覆蓋推薦的整個調查范圍,并且能切 實反映湖泊、水庫的水質和水文特點(如進水區、出水區、深水區、淺水區、岸邊區等)。可?用以建設項目的排放口為中心,向周圍輻射的布設采樣位置,每個取 樣位置的間隔可參考下列數字。

①大、中型湖泊、水庫。當建設項目污水排放量<50 000 m3/d時:一級評價 每1?2.5 km2布設一個取樣位置;二級評價每1.5?3.5 km2布設一個取樣位置;三 級評價每2?4 km2布設一個取樣位置。

當建設項目污水排放量>50 000 m3/d時:一級評價每3?6 km2布設一個取樣 位置;二、三級評價每4?7 km2布設一個取樣位置。

②小型湖泊、水庫。當建設項目污水排放量<50 000 m3/d時:一級評價每0.5?

1. 5 km2布設一個取樣位置;二、三級評價每1?2 km2布設一個取樣位置。

當建設項目污水排放量>50 000 m3/d時:各級評價每0.5?1.5 km2布設一個取 樣位置。

(2) 取樣位置上取樣點的布設。

大、中型湖泊、水庫,當平均水深<10 m時,取樣點設在水面下0.5 m處,但 此點距底不應<0.5 m。當平均水深>10m時,首先要根據現有資料查明此湖泊(水 庫)有無溫度分層現象,如無資料可供利用,應先測水溫。在取樣位置水面以 下0.5 m處測水溫,以下每隔2 m水深測一個水溫值,如發現兩點間溫度變化較大時,應在這兩點間酌量加測幾點的水溫,目的是找到斜溫層。找到斜溫層后,在水 面下0.5 m及斜溫層以下,距底0.5 m以上處各取一個水樣。小型湖泊、水庫,當 平均水深<10 m時,在水面下0.5 m并距底不小于0.5 m處設一取樣點;當平均水 深>10 m時,在水面下0.5 m處和水深10 m并距底不小于0.5 m處各設一取樣點。

(3) 取樣方式。

對于小型湖泊、水庫,水深< 10 m時,每個取樣位置取一個水樣;如水深 彡10m時,則一般只取一個混合樣,在上下層水質差別較大時,可不進行混合。大、中型湖泊、水庫,各取樣位置上不同深度的水樣均不混合。

(4) 湖泊、水庫取樣次數。

①在所規定的不同規模湖泊(水庫)、不同評價等級的調查時期中(表3-16), 每期調查一次,每次調查3?4天,至少有一天對所有己選定的水質參數取樣分析,其他天數根據預測需要,配合水文測量對擬預測的水質參數取樣。

②表層溶解氧和水溫每隔6 h測一次,并在調查期內適當檢測藻類。

5. 水質調查取樣需注意的特殊情況

(1)對設有閘壩受人工控制的河流,其流動狀況,在排洪時期為河流流動;用 水時期,如用水量大則類似河流,用水量小則類似狹長形水庫;在蓄水期也類似狹 長形水庫。這種河流的取樣斷面、取樣位置、取樣點的布設及水質調查的取樣次數等可參考前述河流、水庫部分的取樣原則酌情處理。

(2)在我國的一些河網地區,河水流向、流量經常變化,水流狀態復雜,特別 是受潮汐影響的河網,情況更為復雜。遇到這類河網,應按各河段的長度比例布設 水質采樣、水文測量斷面。至于水質監測項目、取樣次數、斷面上取樣垂線的布設可參照前述河流、河口的有關內容。調查時應注意水質、流向、流量隨時間的變化。

6. 水樣的?集、保存和分析

(1) 河流、湖泊、水庫水樣保存、分析的原則與方法按《地表水環境質量標準》 (GB 3838―2002)。標準中未說明者暫先參考《水和廢水監測分析方法》。

(2) 河口水樣保存、分析的原則與方法依水樣的鹽度而不同。對水樣鹽度<3%。者,采用河流、湖泊、水庫的原則與方法;水樣鹽度>3%。者,按海灣原則與方法 執行。

7. 現有水質資料的搜集、整理

現有水質資料主要從當地水質監測部門搜集。搜集的對象是有關水質監測報 表、環境質量報告書及建于附近的建設項目的環境影響報告書等技術文件中的水質資料。按照時間、地點和分析項目排列整理,收集所需資料,并盡量找出其中各水 質參數間的關系及水質變化趨勢,同時與收集到的同期的水文資料一起,分析地面 水環境各類污染物的凈化能力

三、水環境現狀評價方法

水質評價方法采用單因子指數評價法。單因子指數評價是將每個水質因子單獨 進行評價,利用統計及模式計算得出各水質因子的達標率或超標率、超標倍數、水質指數等項結果。單因子指數評價能客觀地反映評價水體的水環境質量狀況,可清 晰地判斷出評價水體的主要污染因子、主要污染時段和主要污染區域。

1.評價方法

常?用單項指數法,推薦采用標準指數,其計算公式如下:

(1) 一般水質因子(隨水質濃度增加而水質變差的水質因子):

w Sij=Cij/cSti (3-18)

式中:StJ――標準指數;

Cij---- 評價因子/在7•點的實測統計代表值,mg/L;

csj----- 評價因子i的評價標準限值,mg/L。

(2) 特殊水質因子:

①DO――溶解氧。

當DO々DOs

DOf-DO

DOf-DOs

當 007<00;

(3-20)

式中:lay――DO的標準指數;

DOf――某水溫、氣壓條件下的飽和溶解氧濃度,mg/L,計算公式常采用: DOf= 468/(31.6+0, t 為水溫’ °C;

DOy――在/點的溶解氧實測統計代表值,mg/L;

DOs――溶解氧的評價標準限值,mg/L。

②pH值――兩端有限值,水質影響不同。

當 pH^7.0 SpHj.=a.0-pHj)/{7.0-pHsd) (3-21)

當 pHy>7.0 5^廣(pH,.―7.0)/(pHsu―7.0) (3-22)

式中:一 pH值的標準指數;

pHy――pH值的實測統計代表值;

pHsd----- 評價標準中pH值的下限值;

pHsu――評價標準中pH值的上限值。

水質因子的標準指數<1時,表明該水質因子在評價水體中的濃度符合水域功能及水環境質量標準的要求。

2.實測統計代表值獲取的方法

(1) 極值法。某水質因子的監測數據量少,水質濃度變幅大;

(2) 均值法。某水質因子的監測數據量多,水質濃度變幅較小;

(3) 內梅羅法。某水質因子有一定的監測數據量,水質濃度變幅較大。

常?用內梅羅法計算水質現狀評價因子的監測統計代表值,其計算公式為:

式中:c――某水質監測因子的內梅羅值,mg/L; c極――某水質監測因子的實測極值,mg/L;

^均――某水質監測因子的算術平均值,mg/L。

極值的選取主要考慮水質監測數據中反映水質狀況最差的一個數據值。

編輯推薦:

最新資訊

- 環評工程師備考經驗:2026年環評工程師考試全年學習計劃來襲!2025-08-21

- 2025年環境影響評價工程師考試真題與考前資料對比(法規+導則+技法)2025-07-04

- 2025年環境影響評價師《環境影響評價技術導則與標準》真題與考前資料對比2025-07-04

- 2025年環境影響評價師《環境影響評價相關法律法規》真題與考前資料對比2025-07-04

- 2025年環境影響評價師《環境影響評價技術方法》真題與考前資料對比2025-07-04

- 2025年環評師考試真題考情分析(4科目)2025-07-04

- 考前資料:2025年環評師考試思維導圖-環境影響評價相關法律法規2025-06-11

- 考前資料:2025年環評師考試思維導圖-環境影響評價技術方法(內含7個章節)2025-06-11

- 考前資料:2025年環評師考試思維導圖-《環境影響評價技術導則與標準》2025-06-10

- 考前資料:2025年《環境影響評價相關法律法規》環境影響評價師速記口訣2025-06-10

打卡人數

打卡人數